ムーンウォークのやり方|マイケルがもっとも力を入れていた表現とは

Billie Jeanの間奏部分でマイケル・ジャクソンが表現する「ムーンウォーク」は、当時ストリートダンサーの間で流行りつつあった、かかとからつま先にかけて後方へ交互にスライドしながら移動していく「バックスライド」にインスピレーションを受けてできた表現です。

そのため、バックスライドもマイケル・ジャクソンの「ムーンウォーク」も名称が違うだけで双方に違いはないように思う人もいると思います。

しかしマイケル・ジャクソンは、かかとからつま先にかけて後方へ交互にスライドしながら移動していくこの表現のことを決して「バックスライド」とは呼ばず、自身の掲げた標語の「ムーンウォーク」として呼ぶことにこだわりを持っていました。

バックスライドとマイケル・ジャクソンの「ムーンウォーク」の違いは、バックスライドが「足元に限定した表現」であるのに対し、マイケルの「ムーンウォーク」は足元だけではなく身体全体を一つの「表現」としているところに違いがあります。

しかしながらほとんどの人は、マイケル・ジャクソンがムーンウォーク(バックスライド)を演じている時にマイケルの「足元」、すなわちマイケルがかかとからつま先にかけて後方へ交互にスライドしながら移動していく「足の移動の動き」を見ています。

そのため、マイケル・ジャクソンがこの演出の中でもっとも力を入れ、そしてオーディエンスへもっともみせたかった「ムーンウォーク」を「足元に限定した表現」として見ている人はいても「ムーンウォークの表現」として見ている人はほとんどいないことでしょう。

そこでシリーズ最終回となる今回はマイケル・ジャクソンの「ムーンウォークの表現」にスポットを当て、マイケルがムーンウォーク(バックスライド)を表現する上でもっとも力を入れていた「表現」とは何かについて詳しく解説していきたいと思います。

「表現コンセプト」と「視覚効果」

本題に入る前におさえておきたいこととして、マイケル・ジャクソンのムーンウォーク(バックスライド)の「表現コンセプト」と「視覚効果」の2点について解説します。

「表現コンセプト」とは

「表現コンセプト」とは、たとえばバックスライドとマイケル・ジャクソンの「ムーンウォーク」の違いが、前者が「足元に限定した表現」であるのに対し、後者が足元だけではなく身体全体を一つの「表現」としているところに違いがあるように、「表現そのものを決定づける骨格となる思想」のことです。

1988年に出版された自伝「ムーンウォーク」(※1)でマイケル・ジャクソンは、1983年のモータウン25(※2)でのムーンウォーク(バックスライド)初披露のために事前に考えていたこととして、Billie Jeanの間奏部分で月の上を歩いているかのように後ろと前へ同時に歩いてみることだったと語っています。

つまりマイケル・ジャクソンは、月の上を歩いているかのように後ろと前へ同時に歩いていくマイケルバージョンのバックスライド、すなわち「前に進んでいるようで後ろへ進んでいくバックスライド」を自身の掲げる「ムーンウォーク」の表現コンセプトとしています。

※1:マイケル・ジャクソン著、田中康夫訳、河出書房新社、2009年。

※2:マイケル・ジャクソンがジャクソン5時代に所属していたレコードレーベル「モータウン」の設立25周年を記念して開催された音楽の祭典。そのハイライトは1983年5月16日に全米でTV放送された。祭典の正式名称は「Motown25: Yesterday, Today, Forever」(モータウン25:昨日、今日、そして永遠に)。

「視覚効果」とは

「視覚効果」とは、「言葉で定義した表現コンセプトを表現者の解釈によって具体的にダンスへと可視化した表現」のことです。

たとえばマイケル・ジャクソンが表現するムーンウォーク(バックスライド)の場合、月の上を歩いているかのように後ろと前へ同時に歩いていくマイケルバージョンのバックスライド、すなわち「前に進んでいるようで後ろへ進んでいくバックスライド」の表現が「表現コンセプト」で、この表現コンセプトをマイケルの解釈によって具体的にダンスへと可視化した表現としているのが「視覚効果」です。

軌跡の表現

以上を踏まえ、マイケル・ジャクソンのムーンウォーク(バックスライド)の「表現コンセプト」をマイケルの解釈によって具体的にダンスへと可視化した表現としているのが「視覚効果」で、マイケルがムーンウォーク(バックスライド)を表現する上でもっとも力を入れていた「表現」、つまり「視覚効果」とは何か、というのが今回の解説の本題となります。

その「視覚効果」とは、ムーンウォーク(バックスライド)で後方へ移動する際の「軌跡の表現」です。

「軌跡の表現」とは

マイケル・ジャクソンの「軌跡の表現」は、おもに次の4つの要素で構成されています。

1. 頭のライン

2. 首の動き

3. バックスライドスピード

4. つま先を立てる角度

1. 頭のライン

1つ目の要素は「頭のライン」です。

マイケル・ジャクソンはムーンウォーク(バックスライド)で後方へ移動する際に、かならず頭のラインを一定に維持しながら移動しています。

この表現はマイケル・ジャクソンがムーンウォーク(バックスライド)を初披露した1983年のモータウン25の時から一貫しておこなっている表現です。

2. 首の動き

2つ目の要素は「首の動き」です。

モータウン25のあと、ムーンウォーク(バックスライド)がマイケル・ジャクソンによって改良を重ねながら進化していった中で、「頭のライン」の表現と連動しておこなうようになった表現が「首の動き」の表現です。

具体的には、ムーンウォーク(バックスライド)で後方へ移動する際に、頭のラインを一定に維持しながら首を前に出して後ろへ戻すことで表現します。

この表現が顕著にあらわれるようになったのは1987年のバッドツアー(※3)からでした。

※3:マイケル・ジャクソンにとってソロとしてはじめてのワールドツアー。

マイケルはなぜ「頭のライン」と「首の動き」を連動して表現するのか

それではマイケル・ジャクソンはなぜ「頭のライン」と「首の動き」を連動して表現するようになったのでしょうか。

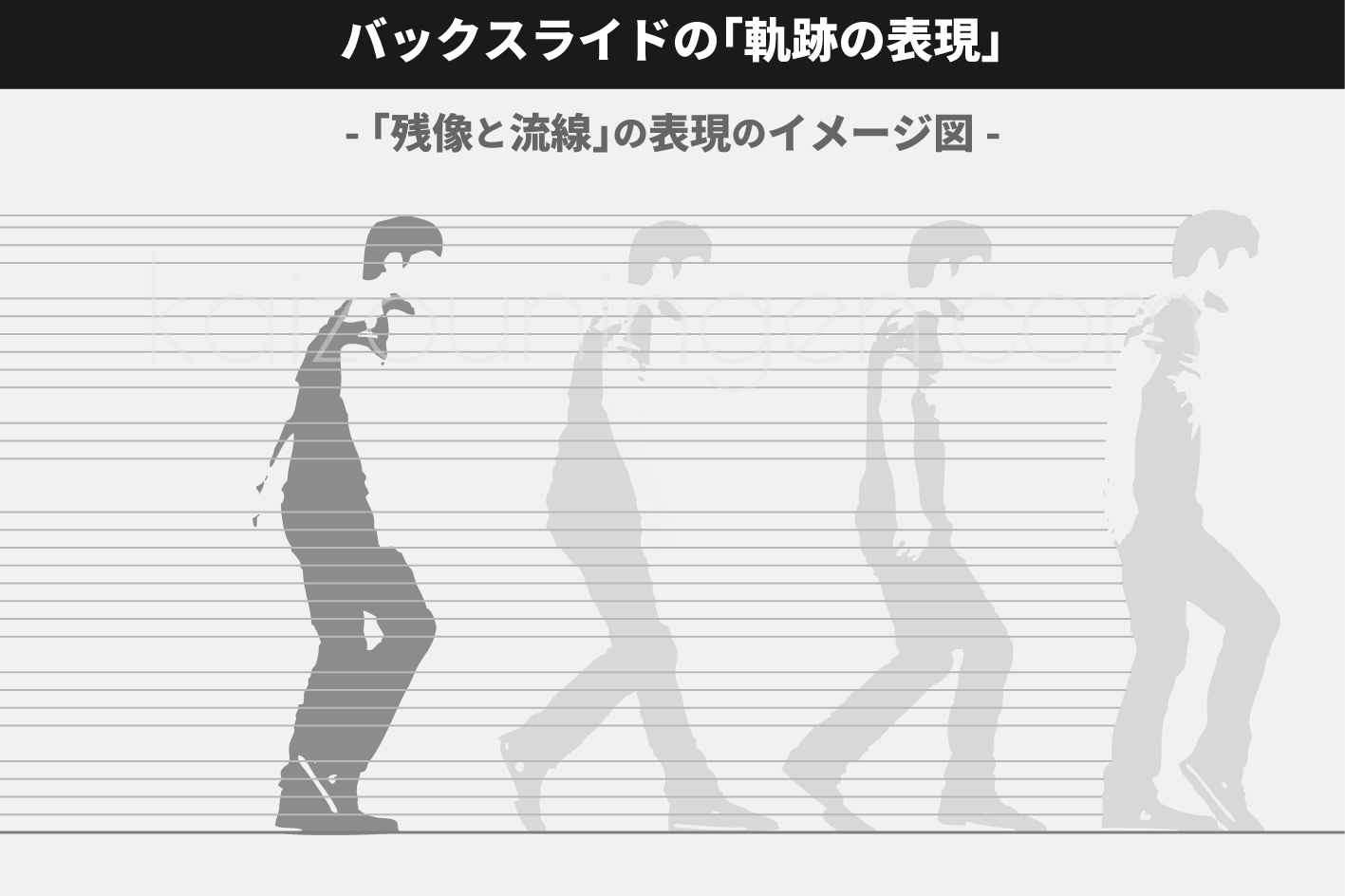

それは「軌跡の表現」の視覚効果として、「残像と流線」の「残像」を表現するためです。

この「残像と流線」の表現は、おもにアニメーションや漫画の世界で「移動」を可視化するための視覚効果として使われており、現実世界ではそのまま可視化できない表現ですが、このうちマイケル・ジャクソンの「残像」の表現は、パントマイムの「首の動き」の表現を応用することによって表現しています。

マイケル・ジャクソンの「首の動き」の表現は、ムーンウォーク(バックスライド)の序盤で頭だけをもとの位置に残しておくように首を前に出し、ムーンウォーク(バックスライド)の終盤に入ったところで前方に残しておいた頭を身体に引き寄せるように首を後ろへ戻すことによって表現する動作を原則とします。

また、ムーンウォーク(バックスライド)の歩数が多く、後方へ移動する距離が長くなる時は、ムーンウォーク(バックスライド)の途中でこの「首を前に出して後ろへ戻す表現」を繰り返し、最終的には終盤に入ったところで首を後ろへ戻すこともあります。

つまりマイケル・ジャクソンは「頭のライン」を一定に維持しながらムーンウォーク(バックスライド)の序盤で首を前に出す、すなわち頭を残し身体だけが先行して後方へ移動する、そして終盤に入ったところで首を後ろに戻す、すなわち残していた頭を身体に引き寄せるように首を後ろへ戻す動作によってバックスライドで後方へ移動していく様子を「残像」として演じてみせているのです。

3. バックスライドスピード

3つ目の要素は「バックスライドスピード」です。

これは「軌跡の表現」の視覚効果として、「残像と流線」の「流線」を表現するための要素です。

マイケル・ジャクソンのムーンウォークの「バックスライドスピード」は、次の3つの時期を経て完成しました。

第1期:モータウン25 (1983年)

第2期:ヴィクトリーツアーからデンジャラスツアー (1984年〜1992年)

第3期:ヒストリーツアー (1996年)

第1期:モータウン25

マイケル・ジャクソンのムーンウォーク(バックスライド)の歴史は、1983年に初披露したモータウン25が起点です。

このモータウン25の時の「バックスライドスピード」は「ゆっくりとした速度のバックスライドの演出」となっています。

第2期:ヴィクトリーツアーからデンジャラスツアー

モータウン25の翌年のジャクソンズヴィクトリーツアー(1984年)でマイケル・ジャクソンは、モータウン25よりも「スピード感を重視したバックスライドの演出」によるムーンウォークへと変更します。

この演出はソロとしてはじめてのワールドツアーのバッドツアー(1987年)でも引き継がれていくこととなります。

そして2回目のワールドツアーのデンジャラスツアー(1992年)で、この「スピード感を重視したバックスライドの演出」によるムーンウォークは一つの完成形に到達します。

第3期:ヒストリーツアー

最後のワールドツアーのヒストリーツアー(1996年)は、マイケル・ジャクソンが自身のムーンウォーク(バックスライド)の表現コンセプトである「月の上を歩いているかのように後ろと前へ同時に歩いていくムーンウォーク」、すなわち「前に進んでいるようで後ろへ進んでいくバックスライド」を完成した時期です。

この「ムーンウォーク」を完成したヒストリーツアーでマイケル・ジャクソンの「バックスライドスピード」は、1984年のジャクソンズヴィクトリーツアー以降採用してきた「スピード感を重視したバックスライドの演出」から1983年のモータウン25の「ゆっくりとした速度のバックスライドの演出」へと原点回帰しています。

マイケルはなぜ「ゆっくりとした速度のバックスライドの演出」へと戻したのか

このマイケル・ジャクソンの「バックスライドスピード」の変遷で注目したいことは、マイケルが最終的に「スピード感を重視したバックスライドの演出」からあえて「ゆっくりとした速度のバックスライドの演出」へと戻したことです。

「残像と流線」の「流線」を表現するのであれば「スピード感を重視したバックスライドの演出」のままでもよかったはずですが、マイケル・ジャクソンがあえて「ゆっくりとした速度のバックスライドの演出」へと戻した真意とは何だったのでしょうか。

それはマイケル・ジャクソンがイメージとして描いていた「月の上を歩いているかのように後ろと前へ同時に歩いていくムーンウォーク」を「よりリアルな表現」としたかったからです。

現代の宇宙科学では月の重力は地球の1/6とされています。

これは何を意味するのかというと、理論上、地球と同じ速度のバックスライドをどんなに試みても、月では地球と同じ速度のバックスライドはできない、すなわち、月ではゆっくりとした動作となる、ということを意味します。

そのためマイケル・ジャクソンがイメージとして描いていた「月の上を歩いているかのように後ろと前へ同時に歩いていくムーンウォーク」を「よりリアルな表現」とするためには、「ゆっくりとした速度のバックスライドの演出」とする方が適切であると言えます。

つまりマイケル・ジャクソンは「スピード感を重視したバックスライドの演出」から、「ゆっくりとした速度のバックスライドの演出」へ戻すことによって「よりリアルな表現」とした上で、地球の重力の1/6の月面空間を一定速度でバックスライドしながら移動していく様子を「流線」として演じてみせているのです。

参考:私の場合

参考までに私の場合、「ゆっくりとした速度のバックスライドの演出」と「スピード感を重視したバックスライドの演出」の両方を採用しています。

例1. ゆっくりとした速度のバックスライド

次の動画では「ゆっくりとした速度のバックスライドの演出」を採用して表現しています。

例2. スピード感を重視したバックスライド

次の動画では「スピード感を重視したバックスライドの演出」を採用して表現しています。

4. つま先を立てる角度

4つ目の要素は「つま先を立てる角度」です。

「つま先を立てる角度」の使い方には、表現者によっておもに次のAとBの2つのタイプがあります。

A. 「つま先の角度固定」タイプ

B. 「つま先の2段角度」タイプ

A. 「つま先の角度固定」タイプ

1つ目は「つま先の角度固定」タイプです。

このタイプは、「つま先を立てた方の足」の「つま先を立てる角度」を自分の可動範囲の半分以上の高さまで上げて固定し、その状態から「つま先を立てていない方の足」をバックスライドします。

B. 「つま先の2段角度」タイプ

2つ目は「つま先の2段角度」タイプです。

このタイプは、「つま先を立てた方の足」の「つま先を立てる角度」を自分の可動範囲の半分まで上げ、「つま先を立てていない方の足」をバックスライドしている時に「つま先を立てる角度」をさらに最高角度の90°近くまで上げます。

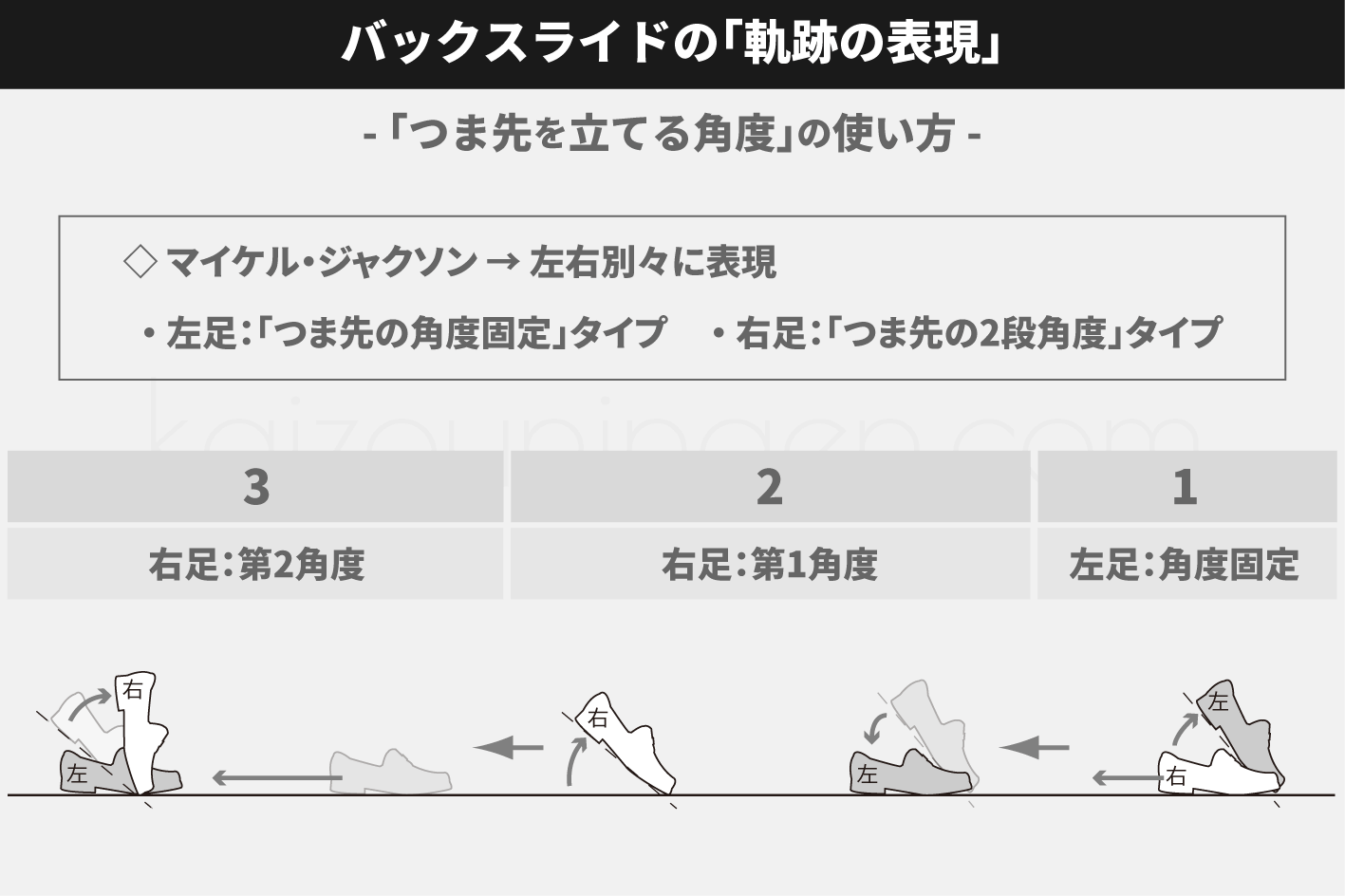

マイケルはどのタイプを採用しているのか

これを踏まえ、マイケル・ジャクソンはどのタイプを採用しているのかというと、「AとBの両方」タイプです。

具体的には、左足をAの「つま先の角度固定」タイプ、右足をBの「つま先の2段角度」タイプというように、「つま先を立てる角度」の使い方を左右別々に表現しています。

マイケルはなぜ左右別々に表現しているのか

それではマイケル・ジャクソンはなぜ「つま先を立てる角度」の使い方を左右別々に表現しているのでしょうか。

それは「軌跡の表現」の視覚効果として、「月の上を歩いているかのように後ろと前へ同時に歩いていくムーンウォーク」を表現するためです。

前述のとおりマイケル・ジャクソンは、かかとからつま先にかけて後方へ交互にスライドしながら移動していく「バックスライド」を、月の上を歩いているかのように後ろと前へ同時に歩いていく「ムーンウォーク」であると「解釈」しました。

つまりマイケル・ジャクソンが自身の「ムーンウォーク」の表現で実現したかったことは、後ろに進む表現だけではなく「後ろと前へ同時に歩いていく」、すなわち「前に進んでいるようで後ろに進んでいくバックスライド」を求めていたことです。

そしてこの「前に進んでいるようで後ろに進んでいくバックスライド」を実現するためにマイケル・ジャクソンが実践している表現が、「つま先を立てる角度」の使い方を左右別々に表現する、という表現です。

つまりマイケル・ジャクソンは、視覚効果として「月の上を歩いているかのように後ろと前へ同時に歩いていくムーンウォーク」を表現するために、左足を「つま先の角度固定」タイプ、右足を「つま先の2段角度」タイプとすることで、左足は「後ろに進んでいく表現」、右足は「前に進んでいるようで後ろに進んでいく表現」と、それぞれの役割を使い分けて表現しているのです。

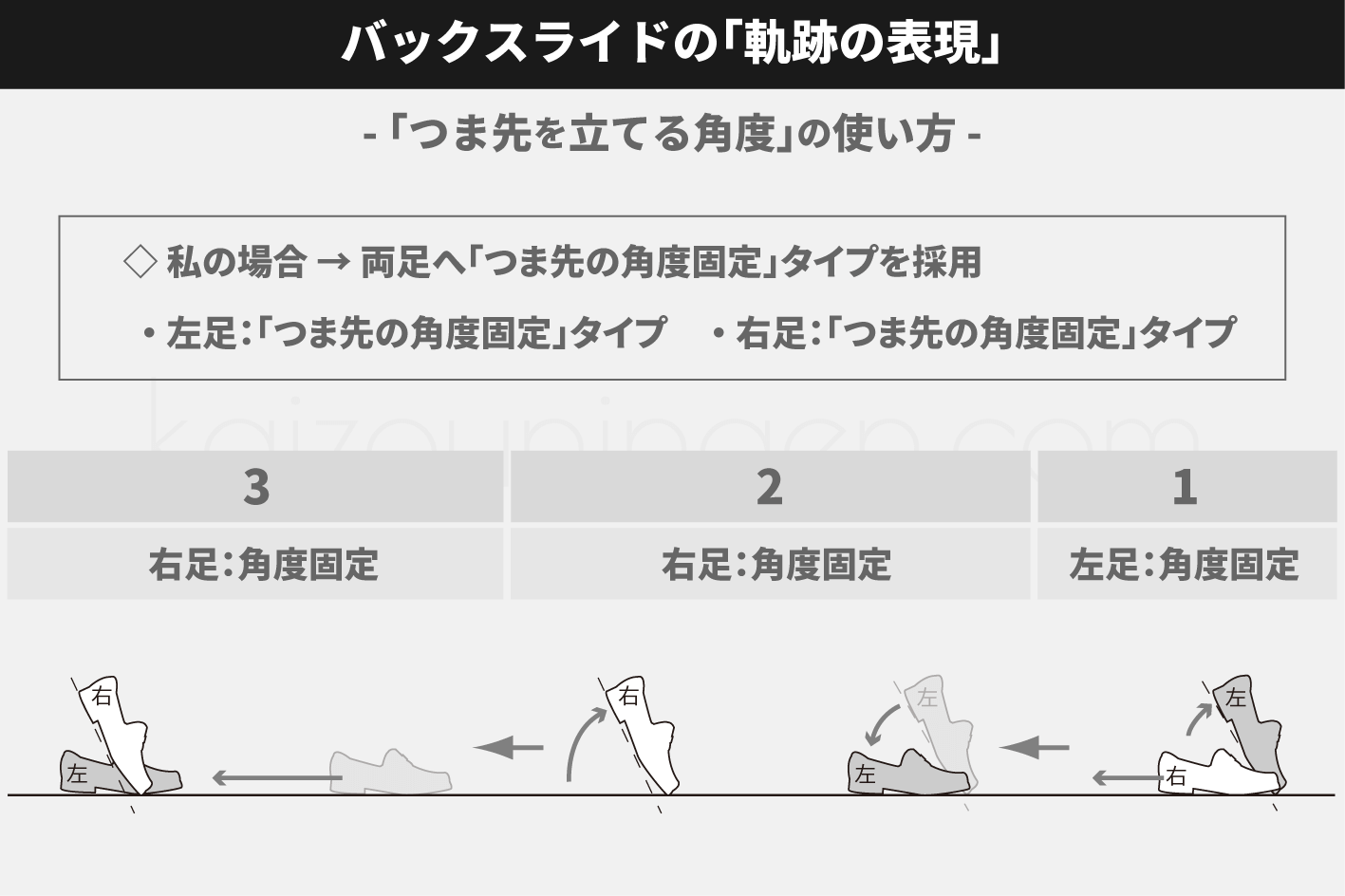

参考:私の場合

参考までに私の場合、「つま先を立てる角度」の使い方は、両足へ「つま先の角度固定」タイプを採用しています。

バックスライド時に「つま先を立てた方の足」の「つま先を立てる角度」を自分の可動範囲の半分以上の高さまで上げて固定し、その状態から「つま先を立てていない方の足」をバックスライドしている時もそれ以上角度を上げずに固定するという使い方です。

この「つま先の角度固定」タイプを採用している理由は、私の表現するバックスライドの「表現コンセプト」を視覚効果として表現しているからです。

その「表現コンセプト」とは、「メカニカルに後方へ進んでいくバックスライド」です。

「つま先の角度固定」は、バックスライドのタイムラインに沿ってリアルタイムで後方へ移動していく動きの中で「唯一動きを止める箇所」であり、動と静の制御のコントラストを意識的におこなうことで「メカニカルに後方へ進んでいくバックスライド」を表現しています。

「大切なこと」とは

以上が「ムーンウォークの表現」についての解説でした。

また、今回がマイケル・ジャクソンのムーンウォーク(バックスライド)のしくみから表現のポイントまでを全10回にわたり解説してきたシリーズの最終回となります。

周知のとおり、1983年のモータウン25でムーンウォーク(バックスライド)を初披露したことに端を発するマイケル・ジャクソンの「ムーンウォーク」は、その後、その場ムーンウォークや回転ムーンウォーク、そしてサイドムーンウォークへと展開し、いまでは誰もがやってみたいと思った時にこれら「ムーンウォーク」を「ハウツー」として習えるところまで普及しました。

それから数十年が経過したいま、まわりを見わたすと、バックスライドを教える側、それを習う側をはじめ、バックスライドを表現する側、それを見るオーディエンス側のほとんどの人が、マイケル・ジャクソンのムーンウォーク(バックスライド)を型に落とし込んだ「ハウツー」やマイケルのムーンウォーク(バックスライド)をそのままトレースした「完全コピー」で満足してしまうようになってしまいました。

そしていつのまにか、マイケル・ジャクソンのムーンウォーク(バックスライド)を完全コピーすることがバックスライドを習得する目的となり、マイケルのムーンウォーク(バックスライド)へできるだけ近づけて再現できる人が「上手い」と評価され、ずれていると容赦なく「下手」と評価されるようになってしまいました。

端的に言えば、私たちは数十年間もの長い間、マイケル・ジャクソンのムーンウォーク(バックスライド)から学ぶべき方向性を見誤っていたと言ってよいでしょう。

なぜなら、クリエイティブの観点からすると、マイケル・ジャクソンのムーンウォーク(バックスライド)の完全コピーはマイケルの「二番煎じ」であり、表現者として「新しい表現」、「価値観」を何も提示していないからです。

本当の課題とは

本来マイケル・ジャクソンのムーンウォーク(バックスライド)から私たちが学ぶべきこととは、クリエイティブにおける「既存の表現を解釈する考え方」、「オリジナリティーを提示する考え方」、「新しい価値観を創り出す考え方」などを通して、マイケルの表現するムーンウォーク(バックスライド)からクリエイティブの「本質」を見極め、自分の表現としてつかみ取ることにあります。

なぜなら私たちがバックスライドを表現する上で取り組むべき「本当の課題」とは、マイケル・ジャクソンの表現するムーンウォーク(バックスライド)から「クリエイティブの本質」を学び取り、「自分の表現としてのバックスライド」を提示することによってマイケルのムーンウォーク(バックスライド)を乗り越え、独創的に新しく展開していくことだからです。

マイケルを乗り越える方法

これまでマイケル・ジャクソンのムーンウォーク(バックスライド)を乗り越えるために先人がおこなってきたことは、マイケルのムーンウォーク(バックスライド)をそのまま完全コピーし、その「技術」に対して追いつき追い越せということでした。

しかしこのやり方には、たとえマイケル・ジャクソンよりも精度の高いムーンウォーク(バックスライド)を身につけて「技術」で追い抜いたとしても、結局はマイケルがたどった道をそのままなぞっただけであり、マイケルの「二番煎じ」にしかならず、乗り越えたことにはならないという限界がありました。

私たちはマイケル・ジャクソンのムーンウォーク(バックスライド)を「技術の観点」からではなく「クリエイティブの観点」からとらえてマイケルのムーンウォーク(バックスライド)の「本質」を学び取り、乗り越えるべきだったのです。

そこで次に紹介するシリーズの「マイケル・ジャクソンのムーンウォークを乗り越える方法」では、マイケルの「ムーンウォーク」を乗り越えるための第一歩として「バックスライド」を取り上げ、マイケルのムーンウォーク(バックスライド)を乗り越えるための考察と方法を全5回にわたり解説していきます。

第1回から順に読み進めていくことによって、これまで私たちがマイケル・ジャクソンのムーンウォーク(バックスライド)に対して無意識に抱いていた「マイケルを乗り越えることなんてできるはずがない」に対する「勘違い」、「思い込み」、「盲点」を段階的に解放し、最終的にはマイケルのムーンウォーク(バックスライド)を乗り越えるための「一つの答え」を解説していく構成としています。

また、内容は「バックスライド」を例に解説していますが、「クリエイティブの本質」をテーマとしていますので、すべての「ムーンウォーク」はもとより、ひいてはすべてのストリートダンスにも通底する内容となっています。

第1回|誰がムーンウォークを教え、そして授けたのか

シリーズ第1回目は、「誰が本当の意味でマイケルにムーンウォークを教え、そして授けたのか」について解説します。

1988年に出版されたマイケル・ジャクソンの自伝「ムーンウォーク」でマイケルは、ムーンウォーク(バックスライド)を教えてくれたのは3人の子供たちで(※原文は「three kids」)、彼らから基本を授かったとしか語っておらず、誰からムーンウォーク(バックスライド)を教わったのかは明らかにしないままこの世を去りました。

マイケル・ジャクソンへムーンウォーク(バックスライド)を教えた人物が誰なのかについては諸説ありますが、マイケルが1983年のモータウン25でムーンウォーク(バックスライド)を初披露する前に、少なくとも3人のキッズ(kids:若者たち)と3人の子供たち(children)に出会っていることがわかっています。

当時マイケル・ジャクソンが構想していたことは、既存のバックスライドとは違う「新しい価値観」としての新しいバックスライドをクリエイトする(創り出す)ことでした。

自伝「ムーンウォーク」では、ムーンウォーク(バックスライド)を教えてくれたのは3人の子供たちで、彼らから基本を授かったと語ることによって、何の問題もなくさらりとやってのけたかのように演じているマイケル・ジャクソンですが、実際はムーンウォーク(バックスライド)をクリエイトしていく過程において「表現者」としての悩みと苦労がありました。

本解説では、3人のキッズ(kids:若者たち)と3人の子供たち(children)との出会いを通じてマイケル・ジャクソンのムーンウォーク(バックスライド)の表現の確立に貢献した人物のうち、マイケルが影響を受けた2人のレジェンドに着目しています。

その2人のレジェンドとは、ジェフリー・ダニエル(Jeffrey Daniel)とブガルー・シュリンプ(Boogaloo Shrimp)です。

以上を踏まえ第1回目は、マイケル・ジャクソンがムーンウォーク(バックスライド)を初披露した1983年のモータウン25前後のおもな出来事を時系列で見ていくことによって、誰が本当の意味でマイケル・ジャクソンにムーンウォーク(バックスライド)を教え、誰が本当の意味でそれを授けたのかについて考察していきたいと思います。

それではまた次のコンテンツでお会いしましょう。

おすすめコンテンツ

あわせてチェックしたい「おすすめコンテンツ」です。

ムーンウォーク動画

各種ムーンウォークの動画をYouTubeで公開しています。

バックスライド

ムーンウォーク(バックスライド)のしくみから表現のポイントまでを全10回シリーズで解説しています。

サイドウォーク

サイドウォークの基本とアニメーションダンスの要素を取り入れた応用について解説しています。

その場ムーンウォーク

「その場ムーンウォーク」の基本と表現の応用について解説しています。

回転ムーンウォーク

回転ムーンウォークを習得する上でおさえておきたい主要6種類の表現について解説しています。

ムーンウォークの凄さ

マイケル・ジャクソンの「ムーンウォーク」の何が「すごい」のかについて解説しています。

マイケルを乗り越える

マイケル・ジャクソンのムーンウォーク(バックスライド)を乗り越えるための考察と方法について全5回シリーズで解説しています。

アニメーションダンス

「5つの事例」をもとにマイケル・ジャクソンが影響を受けた「アニメーション」の表現について解説しています。