ポップダンス(ポッピング)とは|絶対おさえておきたい基本と練習

「ポップダンス」とは、ダンスのジャンルの「ポッピング」を専門とするダンスのことです。

このダンスはエレクトリックブガルーズ(Electric Boogaloos)(※1)が当時全米で最先端のストリートダンスを発信していた音楽番組「ソウルトレイン」へ1979年に出演したことによってウエストコースト(西海岸)から全米へ広がり、1984年公開の映画「ブレイクダンス」(Breakin’)でポッピン・ピート(Popin’ Pete)(※2)とポッピン・タコ(Pop N Taco)(※3)のタッグによる存在感あるパフォーマンスによって世界中に広まりました(※4)。

前回(第3回)の「アニメーションダンスとポッピングの決定的な「違い」とは」では、ダンスのジャンルの「ポッピング」、が重要なキーワードとなりましたが、今回はその中身を深掘りして見ていきます。

なぜならクリエイティブの観点からすると、「表現」であるポッピングには当然ながら表現の骨格となる「表現コンセプト」があり、それを表現するための「ルール」があるからです。

そこでシリーズ第4回目の今回は「ポッピング」にスポットを当て、ポッピングを習得する上で絶対おさえておきたい次の「3つの基本」について詳しく解説していきたいと思います。

1. ポッピングの基礎知識

2. ポッピングの習得で「重要なこと」

3. ポッピングのやり方

※1:ブガルー・サム(Boogaloo Sam)(※5)によって1977年に結成された伝説的ダンスクルー。曲のビートに反応してポーズを形成した直後に身体の各部位を同時に弾いて表現する「ポッピング」(Popping)と、腰・ひざ・頭などの身体のあらゆる部分のロールを自在に使いこなすことによって流動的に表現する「ブガルー」(Boogaloo)の2大ダンススタイルを世に送り出した。なお、結成時の1977年は、エレクトリックブガルーロッカーズ(Electric Boogaloo Lockers)の名称でカリフォルニア州フレズノを本拠地としていたが、1978年にカリフォルニア州ロングビーチへ移転後「エレクトリックブガルーズ」へと改名した。

※2:1979年にエレクトリックブガルーズが当時全米で最先端のストリートダンスを発信していた音楽番組「ソウルトレイン」へ出演した時の5人のレジェンドメンバーの一人。マイケル・ジャクソンの作品にはショートフィルム「Beat It」(1983年)、ディズニーアトラクション体感型3D映画「キャプテンEO」(1986年)、ショートフィルム「ゴースト」(1996年)などに出演した。なお、ポッピン・タコとはキャプテンEOの終盤でマイケルの後列でパフォーマンスする2体のロボット役でも共演している(※参照:YouTube)。

※3:マイケル・ジャクソンが自身の「アニメーションダンス」の表現を確立していく過程においてブガルー・シュリンプ(Boogaloo Shrimp)(※6)と共に影響を受けたレジェンド。「ストップモーションアニメーションスタイル」、「アニマトロニクススタイル」のオリジネーター(考案者)。1983年から1997年までマイケルのパーソナルダンストレーナー(クリエイティブコンサルタント)として、ポッピングとアニメーションスタイルのすべてをマイケルに伝授した。また、マイケルの作品にはディズニーアトラクション体感型3D映画「キャプテンEO」(1986年)、映画「ムーンウォーカー」のSmooth Criminal(1988年)、ショートフィルム「ゴースト」(1996年)などに出演した。

※4:エレクトリックブガルーズが音楽番組「ソウルトレイン」へ1979年に出演した時のパフォーマンス(※参照:YouTube)。ポッピン・ピートとポッピン・タコが映画「ブレイクダンス」で披露したポッピングのパフォーマンス(※参照:YouTube)。なお、エレクトリックブガルーズは1979年11月24日の放送と1980年4月19日の放送で「エレクトリックブガルー」(Electric Boogaloo)のグループ名としてソウルトレインへ出演。初出演時の衣装はブラックとシルバー、2回目の出演ではカラフルな衣装を着用してパフォーマンスした。

※5:エレクトリックブガルーズのリーダー。曲のビートに反応してポーズを形成した直後に身体の各部位を同時に弾いて表現する「ポッピング」と、腰・ひざ・頭などの身体のあらゆる部分のロールを自在に使いこなすことによって流動的に表現する「ブガルー」を創り出したオリジネーター。マイケル・ジャクソンの作品にはショートフィルム「ゴースト」に出演した。

※6:マイケル・ジャクソンが自身の「ムーンウォーク」と「アニメーションダンス」を確立していく過程において影響を受けたレジェンド。「リキッドアニメーションスタイル」のオリジネーター。1983年から1991年までマイケルのソロパートのアドバイザー(パーソナルポッピングインストラクター)として、1984年のジャクソンズヴィクトリーツアー以降のBillie Jean終盤の間奏部分のダンスパートをはじめ、ムーンウォーク(バックスライド)を含む一連のパフォーマンスを完成度の高いレベルまで引き上げる仕事にたずさわった。

1. ポッピングの基礎知識

ポッピングを習得する上で絶対おさえておきたい1つ目の基本は、「ポッピングの基礎知識」です。

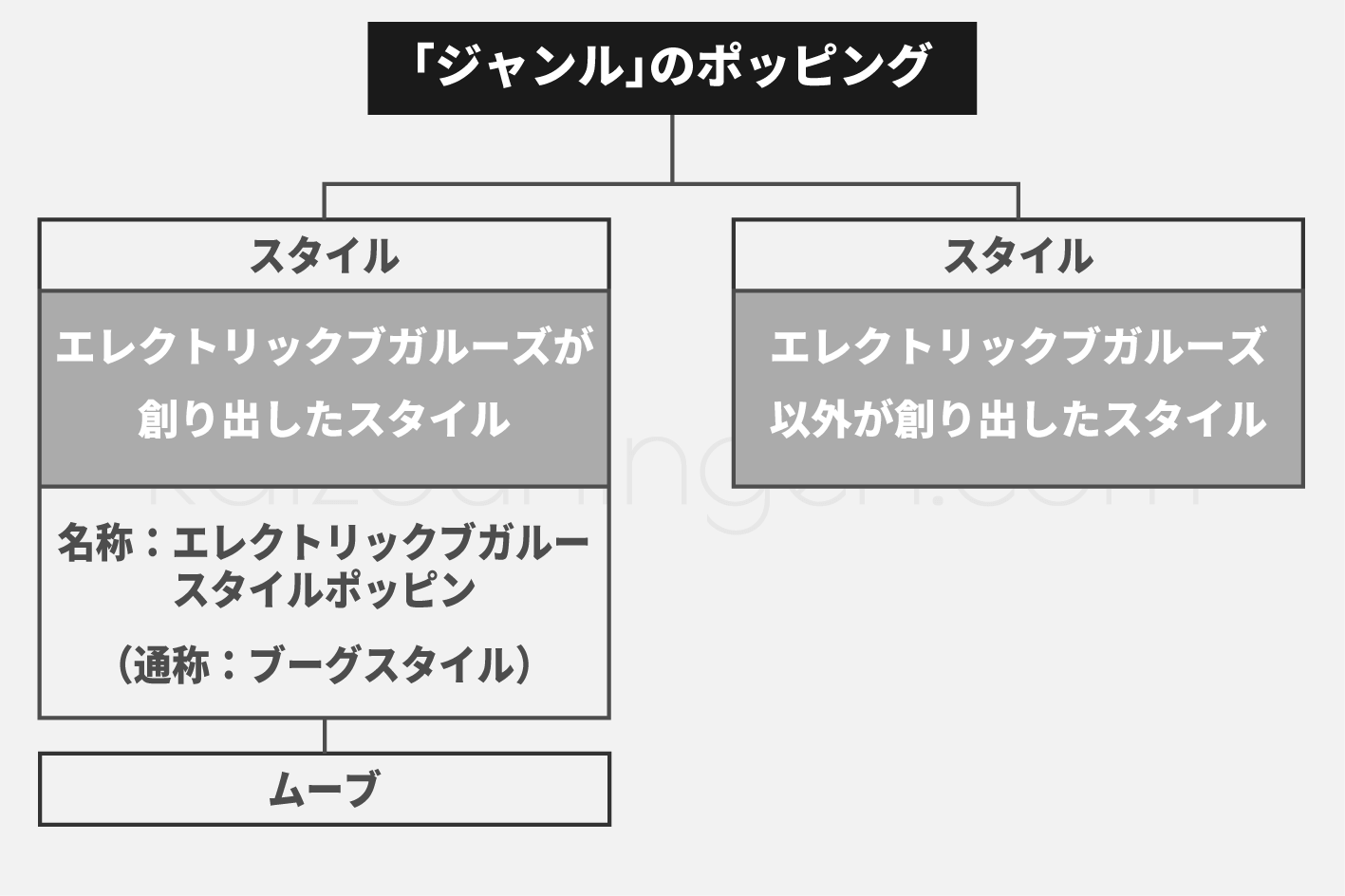

ジャンルとスタイル

ポッピングを表現するための「ルール」を理解する基本として、ここではポッピングの「ジャンルとスタイル」について解説します。

ジャンルとは

ストリートダンスにおける「ジャンル」とは、「ダンスのカテゴリー」のことです。

そのおもなジャンルには、ロボット(Robot)、ロッキング(Locking)、ポッピング(Popping)、ブレイキング(Breaking)、ニュージャックスウィング(New jack swing)、ヒップホップ(Hip Hop)、ハウス(House)、アニメーション(Animation)などがあります。

スタイルとは

そしてそれぞれの「ジャンル」の配下には、そのジャンルを表現するための様々な「ダンスの表現」があります。

この「ダンスの表現」が「スタイル」です。

今回取り上げる「ポッピング」には、ジャンルの「ポッピング」の配下に「ポッピング」(※7)や「ブガルー」(※8)、「アニメーション」など、ジャンルの「ポッピング」を表現するための様々な「スタイル」があり、表現者はメインスタイルの「ポッピング」をベースに、表現者の個性として、他のスタイルも取り入れて表現することによって「自分の表現」を形成します。

※7:曲のビートに反応してポーズを形成した直後に身体の各部位を同時に弾いて表現するスタイルのこと。エレクトリックブガルーズのブガルー・サムが1976年に創り出した。

※8:腰・ひざ・頭などの身体のあらゆる部分のロールを自在に使いこなすことによって流動的に表現するスタイルのこと。エレクトリックブガルーズのブガルー・サムが1976年に創り出した。

2つのグループの「スタイル」

前述のとおり、ジャンルの「ポッピング」の配下には、ジャンルの「ポッピング」を表現するための様々な「スタイル」があります。

その様々なスタイルを大別すると、「エレクトリックブガルーズが創り出した各種スタイル」と、「エレクトリックブガルーズが創り出していない各種スタイル」の2つのグループに分かれます。

このうち「エレクトリックブガルーズが創り出した各種スタイル」のグループの総称のことを、「エレクトリックブガルースタイルポッピン」、通称「ブーグスタイル」(Boog Style)と呼びます(※9)。

これら2つのグループの「スタイル」と、それぞれの代表的なスタイルをまとめると次のとおりです。

1. エレクトリックブガルーズが創り出した各種スタイル (ブーグスタイル)

エレクトリックブガルーズが創り出したオリジナルスタイルのこと。メンバー全員で合わせて踊るダンスルーティーン(振り)やメンバーのソロパフォーマンスの時にダンスの構成の中で共有して使用している。

◇代表的スタイル

1. ポッピング(Popping)、2. ブガルー(Boogaloo)、3. ティッキング(Ticking)、4. オールドマン(Oldman)、5. フレックス系&ツイスト系(Flex & Twist)、6. バックスライド(Backslide)、7. クリーピング(Creeping)、8. ムーンウォーク(Moonwalk)、9. タイダルウェーブ(Tidal Wave)、10. トイマン(Toyman)、11. スケアクロウ(Scarecrow)、12. パペット(Puppet)、など(※10)。

2. エレクトリックブガルーズが創り出していない各種スタイル

エレクトリックブガルーズが創り出していないがジャンルの「ポッピング」の配下に配置されている各種スタイルのこと。

◇代表的スタイル

1. スネーキング(Snaking)、2. キングタット(King Tut)、3. ウェーブ(Waving)、4. アニメーション(Animation)、など(※11)。

※9:ブガルー・サムがグループを結成した1977年当時、ブガルー・サムはジャンルの「ブガルー」の配下にポッピングなどの「エレクトリックブガルーズが創り出した各種スタイル」を配置していたが、ジャンルの「ブガルー」よりもジャンルの「ポッピング」の評価が定まった現在は、ジャンルの「ポッピング」の配下に「エレクトリックブガルーズが創り出した各種スタイル」を配置している。

※10:各種スタイルの詳しい解説は、第1回目の「エレクトリックブガルーズ|ポッピングはいかにして全米へ広がったのか」を参照。

※11:各種スタイルの詳しい解説は、第2回目の「アニメーションダンスの歴史|マイケルの創造性を刺激したダンスのルーツ」を参照。

「ムーブ」とは

また、「エレクトリックブガルーズが創り出した各種スタイル」の配下には「ムーブ」というもう一つのグループがあります。

この「ムーブ」には、おもに次の2種類が入っています。

1. スタイルを象徴するムーブ

「核」となるスタイルを象徴するムーブ。

2. 個人のムーブ

メンバーが独自に創り出し、そのメンバーが個人で使用しているムーブ。

1. スタイルを象徴するムーブ

「スタイルを象徴するムーブ」とは、「核」となるスタイルを象徴するムーブのことです。

代表的なムーブは、「ポッピング」のスタイルを象徴するムーブの「フレズノ」(Fresno)や、「ブガルー」のスタイルを象徴するムーブの「ブガルーロール」(Boogaloo Roll)などがあります。

2. 個人のムーブ

「個人のムーブ」とは、メンバーが独自に創り出し、そのメンバーが個人で使用しているムーブのことです。

代表的なムーブは、ポッピン・ピートのクレイジーレッグス(Crazy Legs)や、スパイダーマン(Spider-Man)などがあります。

「ファンクスタイル」とは

エレクトリックブガルーズが創り出した各種スタイル(ブーグスタイル)には、ジャンルの「ポッピング」とは別の「もう一つのカテゴリー」があります。

それが「ファンクスタイル」(Funk Style)です。

これはポッピン・ピートが1999年に提唱したもので、エレクトリックブガルーズのダンスの音楽のルーツがファンク(Funk)であることから名づけられました。

「ファンクスタイル」とカテゴライズする時は、エレクトリックブガルーズと同じくダンスの音楽のルーツがファンクである、ロッカーズ(Lockers)のロッキングも含まれます。

つまり、ロッカーズの「ロッキング」とエレクトリックブガルーズの「ポッピング」(ブーグスタイル)の2つのスタイルの総称が「ファンクスタイル」です。

まとめ

ここまで解説した、ポッピングの「ジャンルとスタイル」についてまとめます。

1. ジャンルの「ポッピング」と「スタイル」

ジャンルの「ポッピング」の配下には、ジャンルの「ポッピング」を表現するための様々な「スタイル」がある。

2. 「スタイル」の中身

その様々なスタイルを大別すると、「エレクトリックブガルーズが創り出した各種スタイル」と、「エレクトリックブガルーズが創り出していない各種スタイル」の2つのグループに分かれる。

このうち「エレクトリックブガルーズが創り出した各種スタイル」のグループの総称のことを、「エレクトリックブガルースタイルポッピン」、通称「ブーグスタイル」と呼ぶ。

また、「エレクトリックブガルーズが創り出した各種スタイル」の配下には「ムーブ」というもう一つのグループがあり、おもに「スタイルを象徴するムーブ」と「個人のムーブ」の2種類のムーブが入っている。

3. ファンクスタイル

エレクトリックブガルーズが創り出した各種スタイル(ブーグスタイル)には、ジャンルの「ポッピング」とは別の「もう一つのカテゴリー」があり、それを「ファンクスタイル」と呼ぶ。

「ファンクスタイル」とカテゴライズする時は、エレクトリックブガルーズと同じくダンスの音楽のルーツがファンクである、ロッカーズのロッキングも含まれる。

ダンスの「ポッピング」となり得る条件とは

これを踏まえ、何をどのように表現すればダンスの「ポッピング」となり得るのか、について解説します。

なり得る条件

ダンスの「ポッピング」となり得る「大前提」の条件とは、当然ながら、ダンスの構成の中でダンスのジャンルの「ポッピング」を採用していること、です。

ダンスのジャンルの「ポッピング」を採用していること、とは、ダンスの構成の中で、曲のビートに反応してポーズを形成した直後に身体の各部位を同時に弾いて表現する「ポッピング」をメインスタイルとして表現していることです。

その上で表現者の個性として、ジャンルの「ポッピング」の配下にある他のスタイルも取り入れて表現することによって「自分の表現」を形成します。

なり得ない条件

これとは反対に、ダンスの「ポッピング」となり得ない条件とは、ダンスの構成の中で「ポッピング以外のスタイル」をメインスタイルとして表現していること、です。

このことは、たとえメインスタイルがジャンルの「ポッピング」に属しているブガルーやウェーブ、アニメーションであったとしても、「ポッピング」をメインスタイルとしていない限り、それはダンスの「ポッピング」とはなり得ない、ということを意味しています。

もう一つの「なり得ない条件」

ダンスの「ポッピング」となり得ない条件はもう一つあります。

それは、ポッピングを「スタイリング」した場合、です。

「スタイル」はそれ自体が「独立した意味を持っている」ため、それゆえに「独立した1つのスタイル」として存在しています。

そのため、「スタイル」はそれを創り出したオリジネーター以外の人が改変することはできません。

オリジネーター以外の人が「スタイル」を改変した場合、改変してできたその表現は「別物のスタイル」となります。

つまり、AというスタイルへBという別のスタイルの「表現の要素」を取り入れて表現する手法のことを「スタイリング」と呼び、スタイリングしてできたものは「別物のスタイル」となる、ということです。

たとえば「アニメーション」がその典型で、「アニメーション」はポッピングの「身体を弾く」という「表現の要素」を取り入れてできたものですが、スタイリングしてできたものは「別物のスタイル」となる、というルールにもとづき、ポッピングではなく「アニメーション」という別物の、それ自体が「独立した意味を持つ」スタイル、として存在しています。

まとめ

ここまで解説した、ダンスの「ポッピング」となり得る条件となり得ない条件についてまとめます。

1. ダンスの「ポッピング」となり得る条件

ダンスの構成の中で、曲のビートに反応してポーズを形成した直後に身体の各部位を同時に弾いて表現する「ポッピング」をメインスタイルとして表現していること。

2. ダンスの「ポッピング」となり得ない条件①

ダンスの構成の中で「ポッピング以外のスタイル」をメインスタイルとして表現していること。

3. ダンスの「ポッピング」となり得ない条件②

ポッピングを「スタイリング」した場合。

※AというスタイルへBという別のスタイルの「表現の要素」を取り入れて表現する手法のことを「スタイリング」と呼び、スタイリングしてできたものは「別物のスタイル」となる。

「ポッピング」を専門とする表現者の「表現」とは

以上を踏まえ、ダンスのジャンルの「ポッピング」を専門とする表現者は「ポッピング」をどのように表現しているのでしょうか。

このことを理解するためには、スタイルの「ポッピング」だけが持っている「ある特徴」について理解しておく必要があります。

ポッピングの特徴とは

スタイルの「ポッピング」には「ある特徴」があります。

その「ある特徴」とは、「形を持たない」という特徴です。

曲のビートに反応してポーズを形成した「直後」に、瞬間的に筋肉へ力を入れ、身体の各部位を同時に弾いて表現することを原則とするスタイルの「ポッピング」は、ポッピングを表現する「直前」までの間はどのような動きをしていてもよい、つまり「形を持たない」スタイルという特徴を持っています。

これを踏まえ、ダンスのジャンルの「ポッピング」を専門とする表現者は、メインスタイルの「ポッピング」をベースに、表現者の個性として、他のスタイルも取り入れて表現することによって「自分の表現」を形成します。

「他のスタイルも取り入れて表現する」とは

ここでいう「他のスタイルも取り入れて表現する」とは、おもに次の2つの表現があり、表現者はこれら2つの表現をダンスの構成の中でどちらかを選択するか、2つを取り入れて表現しています。

1. 他のスタイルを「単体」で表現する

2. 他のスタイルに「フレーバー」を入れて表現する

1. 他のスタイルを「単体」で表現する

1つ目は、他のスタイルを「単体」で表現する、です。

これはダンスの構成の中でメインスタイルの「ポッピング」をベースとしながら、他のスタイルを「単体」で表現することです。

他のスタイルを「単体」で表現する時は、別のスタイルを入れずに「そのスタイルそのもの」を表現します。

2. 他のスタイルに「フレーバー」を入れて表現する

2つ目は、他のスタイルに「フレーバー」を入れて表現する、です。

これはダンスの構成の中でメインスタイルの「ポッピング」をベースとしながら、他のスタイルにポッピングの「フレーバー」を入れて表現することです。

Aというスタイルを表現している合間にBという別のスタイルをアクセントの一部として表現する手法のことを「フレーバー」と呼びます。

今回の場合、Aが「他のスタイル」でBが「ポッピング」です。

つまり、他のスタイルにポッピングの「フレーバー」を入れて表現する、とは、「他のスタイルを表現している時にポッピングを表現する直前で一旦すべての動きを止め、その直後に身体の各部位を同時に弾いて表現すること」です。

エレクトリックブガルーズの「表現」とは

これに対し、宗家家元のエレクトリックブガルーズは「ポッピング」をどのように表現しているのでしょうか。

結論から先に言うと、エレクトリックブガルーズもこれまで解説してきたとおりダンスの構成の中で「ポッピング」をメインスタイルとして表現していますが、前述の、ダンスのジャンルの「ポッピング」を専門とする表現者とは原則異なる、「オリジナルスタイル」のポッピングをメインスタイルとして採用しています。

その「オリジナルスタイル」のポッピングとは、次のダンススタイルです。

「ポッピング」と「ブガルー」の2つのスタイルが「互いに補完し合う関係」であることを理解した上で「1つの完全体のダンス」として表現しているダンススタイル。

このダンススタイルがエレクトリックブガルーズのオリジナリティーを象徴する、当時もいまも変わらない一貫した「オリジナルスタイル」です。

その上でソロパフォーマンスの際には、表現者の個性として、ジャンルの「ポッピング」の配下にある他のスタイルやムーブ、フレーバーも取り入れて表現することによって「自分の表現」を形成しています。

ポッピングとブガルーの「特性」とは

ここまでの解説でエレクトリックブガルーズがメインスタイルとしている「オリジナルスタイル」のポッピングがどのようなダンススタイルであるのかについては理解できたと思います。

しかしながらその「表現コンセプト」については、「互いに補完し合う関係」、「1つの完全体のダンス」と言われても、わかったようでわからないのが実情なのではないでしょうか。

なぜならこれらを解釈するためには、「ポッピング」と「ブガルー」の2つのスタイルの「特性」について理解を深めておく必要があるからです。

まず、「ポッピング」のスタイルの特性は「静的」です。

なぜなら、曲のビートに反応してポーズを形成した直後に、瞬間的に筋肉へ力を入れることによって身体の各部位を同時に弾いて表現するスタイルの「ポッピング」は、ポッピングを表現する直前で一旦すべての動きを止め、その直後に身体の各部位を同時に弾いて表現するからです。

一方、「ブガルー」のスタイルの特性は「動的」で、腰・ひざ・頭などの身体のあらゆる部分のロールを自在に使いこなすことによって流動的に表現します。

つまり、エレクトリックブガルーズのメインスタイルは「静的」なポッピングと「動的」なブガルーの相異なる2つのスタイルの特性を活かし、2つのスタイルが「互いに補完し合う関係」であることを理解した上で「1つの完全体のダンス」として表現している点にある、ということです。

「別物のスタイル」ではない

中には前述の、スタイリングしてできたものは「別物のスタイル」となる、というルールにもとづき、エレクトリックブガルーズのこの「1つの完全体のダンス」が、ポッピングでもブガルーでもない「別物のスタイル」なのではないか、と考える人もいると思います。

しかしながら前述のとおり、このルールが適用されるのはオリジネーター以外の人が「スタイル」を改変した場合です。

つまり、「ポッピング」と「ブガルー」双方のオリジネーターであるブガルー・サム本人が改変することはOK、すなわちこのルールは適用されない、よってこの「1つの完全体のダンス」はエレクトリックブガルーズの「オリジナルスタイル」のポッピングである、と考えてよいでしょう。

まとめ

以上が「ポッピングの基礎知識」についての解説です。

ここで一度、自分の表現している「ポッピング」がどのタイプに当てはまるのか振り返りましょう。

1. ダンスのジャンルの「ポッピング」を専門とする表現者

メインスタイルの「ポッピング」をベースに、表現者の個性として、他のスタイルも取り入れて表現することによって「自分の表現」を形成している。

「他のスタイルも取り入れて表現する」とは、おもに次の2つの表現があり、表現者はこれら2つの表現をダンスの構成の中でどちらかを選択するか、2つを取り入れて表現している。

1. 他のスタイルを「単体」で表現する

2. 他のスタイルに「フレーバー」を入れて表現する

※他のスタイルにポッピングの「フレーバー」を入れて表現する、とは、「他のスタイルを表現している時にポッピングを表現する直前で一旦すべての動きを止め、その直後に身体の各部位を同時に弾いて表現すること」。

2. エレクトリックブガルーズ

前述の、ダンスのジャンルの「ポッピング」を専門とする表現者とは原則異なる、「オリジナルスタイル」のポッピングをメインスタイルとして採用している。

「オリジナルスタイル」のポッピングとは、「ポッピング」と「ブガルー」の2つのスタイルが「互いに補完し合う関係」であることを理解した上で「1つの完全体のダンス」として表現するスタイルのこと。

その上でソロパフォーマンスの際には、表現者の個性として、ジャンルの「ポッピング」の配下にある他のスタイルやムーブ、フレーバーも取り入れて表現することによって「自分の表現」を形成している。

3. その他

ダンスの構成の中でダンスのジャンルの「ポッピング」を採用しない場合、およびダンスの構成の中で「ポッピング以外のスタイル」をメインスタイルとして表現している場合は、ダンスの「ポッピング」とはなり得ない。

※ダンスの構成の中でダンスのジャンルの「ポッピング」を採用しないで、ポッピングの「身体を弾く」という「表現の要素」を取り入れてできた「アニメーション」の表現に特化して表現していれば、それはダンスのジャンルの「ポッピング」ではなく「アニメーション」を専門とする「アニメーションダンス」となる。

2. ポッピングの習得で「重要なこと」

ここまでの解説で、「表現」であるポッピングには表現の骨格となる「表現コンセプト」があり、それを表現するための「ルール」がある、ということが理解できたと思います。

これを踏まえ、ここでポッピングを習得する上で「重要なこと」とは何か、についての核心に触れます。

ポッピングを習得する上で「重要なこと」、それは、ポッピングの各種スタイルやムーブの「型」をレッスン通りに完全コピーして完全再現することではない、ということです。

エレクトリックブガルーズの「すごい点」

エレクトリックブガルーズのソロパフォーマンスを見るとわかるように、メンバーそれぞれがポッピングの「表現コンセプト」と「ルール」の定石を踏まえた上で、多彩な表現を展開しています。

彼らのソロパフォーマンスの「すごい点」は、いつ見ても代わり映えのしないオールドスクールの化石と化した「守り」の姿勢ではなく、常に「攻め」の姿勢で時代と共に進化してきた点にあります。

特にポッピン・ピートは、既成の各種スタイルやムーブを一旦すべて自分のものとしてつかみ取った上で一度解体し、それを表現者の個性として、自分の解釈による自分バージョンの、より進化した「ポッピンスタイル」へと再構築して表現しているところに、ポッピングの表現の可能性を常に追求し続けるレジェンドとしての「生き様」に裏打ちされた、レベルの高い「攻め」の姿勢が読み取れます。

「表現は自由=自分の表現」ではない

ブガルー・サムはインタビューの中で、エレクトリックブガルーズのメンバーの完全コピーを目指してほしいのではなく、自分らしく表現してほしい、という趣旨の発言をしています。

また、ポッピン・ピートはインタビューの中で、鏡の前で振り付けたことを再現するために練習するのではなく、自分の頭で感じたことを表現してほしい、という趣旨の発言をしています。

これらの発言は解釈によっては「表現は自由=自分の表現」と読み取る人もいるのかもしれません。

しかしながら、その真意は、ダンスとしての「ポッピング」を理解した上で「自分の表現」を目指してほしい、というメッセージであると考えてよいでしょう。

つまり、ポッピングの「表現コンセプト」とそれを表現するための「ルール」を理解し、関連する各種スタイルをすべて使いこなせるようになった上で、「自分の表現」、すなわち「自分の解釈による自分バージョンのポッピング」を表現することが重要、ということです。

3. ポッピングのやり方

ここからは「ポッピングのやり方」について解説します。

解説するおもな内容は次の2つです。

1. ポッピングの音の取り方

2. ポッピングの身体の使い方

1. ポッピングの音の取り方

ポッピングのやり方にいては十分すぎるほどの情報があふれている今日ですが、その中で「もっとも重要なこと」は、「音をよく聴いて踊ること」です。

スキーター・ラビットの話

エレクトリックブガルーズのスキーター・ラビット(Skeeter Rabbit)(※12)は、1980年代から2000年代中期にかけてエレクトリックブガルースタイルポッピン(ブーグスタイル)の世界普及に尽力したレジェンドです。

エレクトリックブガルーズが「ポッピング」と「ブガルー」の2大ダンススタイルを世に送り出した「伝説的ダンスクルー」としての「いま」があるのは、1980年代後期から90年代中期にかけてストリートダンスのトレンドが「ニュージャックスウィング」から「ヒップホップ」へと移り変わり、「ポッピング」が低迷期を迎えた不遇の時代にあっても、ポッピン・ピートとスキーター・ラビットはエレクトリックブガルーズのダンススタイルをあきらめずにやり続け、海外への活路を見出し、地道にエレクトリックブガルースタイルポッピン(ブーグスタイル)を普及し続けていた背景があるからです。

そのスキーター・ラビットがインタビューの中で「音をよく聴いて踊ること」について話していたことが非常に的を得ているため、ここにその概要を紹介します。

“ここにAとBのダンサーがいたとする。

・Aのダンサー:ムーブを多く持っているが、リズムがまったくない。

・Bのダンサー:ムーブは持っていないが、リズムが完璧。

このうちどちらが「優れたダンサー」かといえば、当然「Bのダンサー」。

なぜなら、これは「ダンス」であり、「音楽と動きが一体」となってはじめて「ダンス」と呼べるから。”

この話はスキーター・ラビットが一番耳を傾けてもらいたい、ストリートダンスの「テクニック」の部分のみを重視し、ストリートダンスが「表現」であることを忘れている人の心には響かないのかもしれません。

なぜなら本人は「そんなことはできて当たり前」、「自分はできている」と思っているからです。

しかしながら、スキーター・ラビットはここでわざわざ「できて当たり前」なテクニックの話をしているのではないのです。

それではスキーター・ラビットは何の話をしているのでしょうか。

それはストリートダンスの「表現の本質」についての話です。

つまり、ストリートダンスをやっている一人一人に対して、その「ダンス」は、本当に心から音楽を楽しんで表現したダンスなのか、そのダンスに「ソウル」(魂)を感じているのか、ということを問うているのです。

※12:1980年代から2000年代中期にかけてエレクトリックブガルースタイルポッピン(ブーグスタイル)の世界普及に努めたレジェンド。マイケル・ジャクソンの作品にはディズニーアトラクション体感型3D映画「キャプテンEO」(1986年)などに出演した。

「音取り」について

これを踏まえ、音楽をよく聴き、音楽を楽しみ、「音楽と動きが一体」となったダンスとしてのポッピングを表現する「第一歩」として、ここからは「音取り」について解説します。

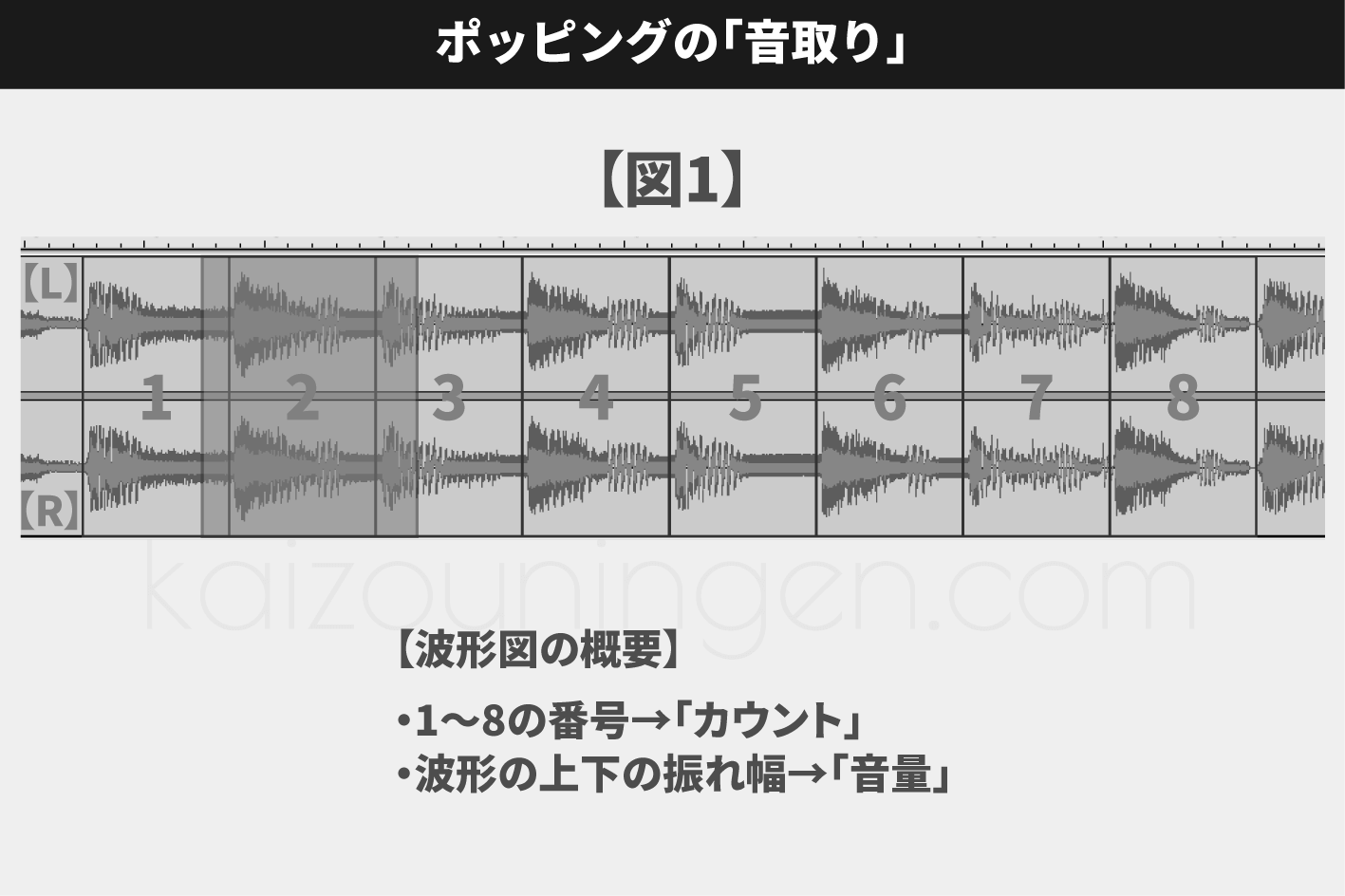

図1は、一般的な8カウントのビートの波形図です。

この図は、波形図にナンバリングしている1から8までの番号が「カウント」、波形の上下の揺れ幅が「音量」を示しており、波形の上下の振れ幅が小さいと音量が小さく、振れ幅が大きいと音量が大きくなることを示しています。

これを踏まえ、曲のビートに反応してポーズを形成した直後に、瞬間的に筋肉へ力を入れることによって身体の各部位を同時に弾いて表現する「ポッピング」では、次の動作が基本となっています。

・奇数カウント

身体の移動兼ポーズを形成する。

・偶数カウント

身体の各部位を同時に弾く。

「音取り」の実際

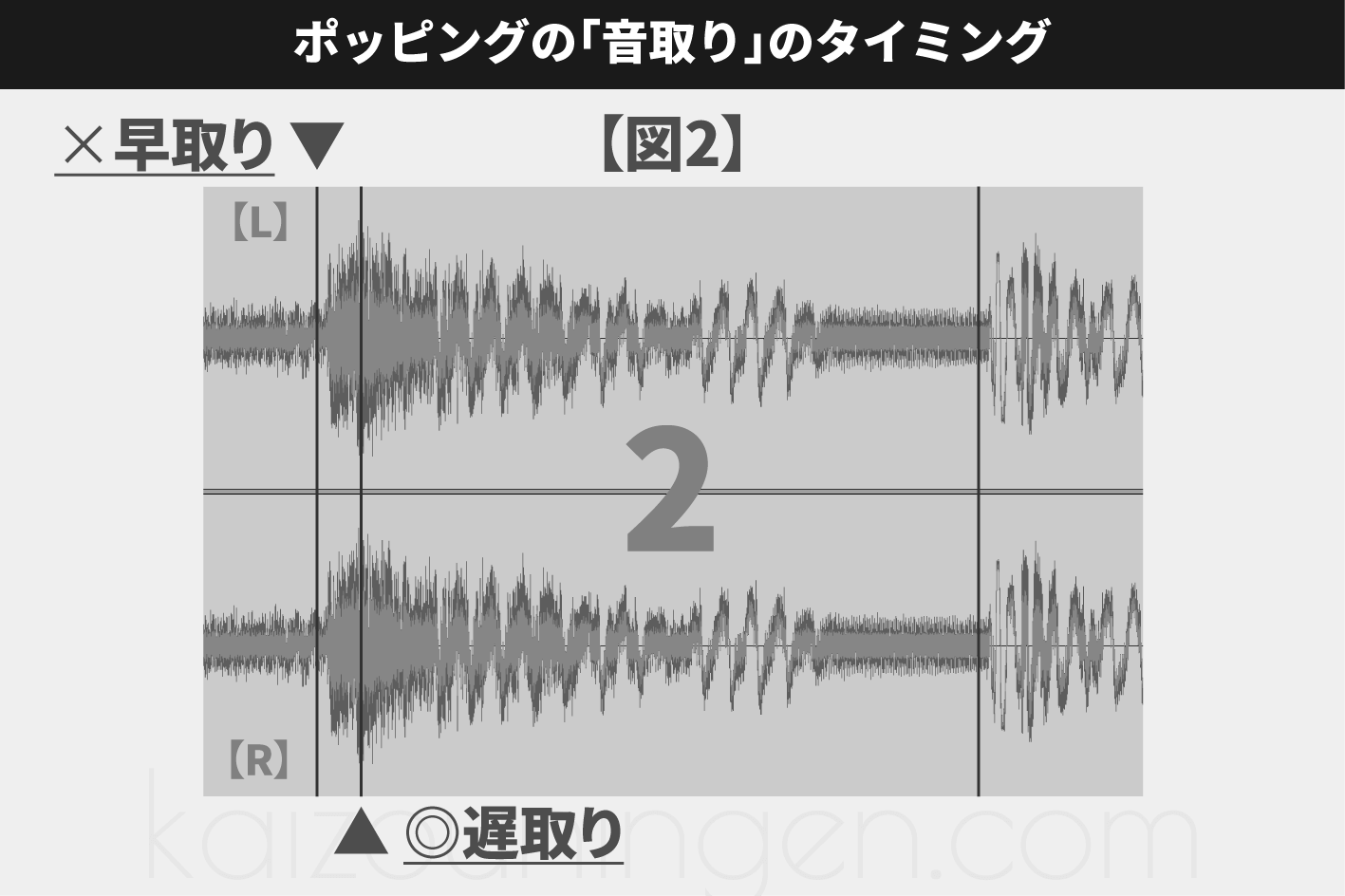

それでは具体的に、「偶数カウントのどこで身体を弾けばよいのか」について見ていきます。

図2は、先ほどの図1の偶数カウントの「2」を拡大した波形図です。

ポッピングの音の取り方(リズムの取り方)を大別すると、おもに次の2種類があります。

1. 早取り

2. 遅取り

このうち多くの人がやってしまいがちなのが、1の「早取り」です。

「早取り」とは、音が聞こえ出す「ビートの波形のはじまりの部分」で瞬間的に筋肉へ力を入れて身体を弾いてしまうことによって「音と身体がリンクしなくなる」現象のことです。

この部分で身体を弾いてしまうと、客観的に「ビートの音が鳴り終わるよりも身体を弾く動きの方が早く終わってしまう」現象が起きてしまいます。

そのため、ポッピングでは「遅取り」を鉄則としているのです。

このことをおさえた上で、それでは身体を弾く「ベストタイミング」はどの部分が理想的なのでしょうか。

それは、音が聞こえ出した少しあとの「ビートの波形が最高潮に達する部分」です。

この部分で瞬間的に筋肉へ力を入れて身体を弾きはじめるのが「遅取り」の理想的な「ベストタイミング」と言えます。

以上のことを頭でイメージしながら音を聴き、音取りの感覚がつかめるまで繰り返し練習していきましょう。

2. ポッピングの身体の使い方

「ポッピングの音の取り方」について理解を深めた次は、「ポッピングの身体の使い方」について解説します。

ポッピングを習得する「本質」とは

前述のとおり、ポッピングを習得する上で「重要なこと」は、ポッピングの各種スタイルやムーブの「型」をレッスン通りに完全コピーして完全再現することではありません。

なぜならポッピングを習得する上で「重要なこと」とは、ダンスとしての「ポッピング」を理解した上で「自分の表現」を目指すこと、であるからです。

それはつまり、ポッピングの「表現コンセプト」とそれを表現するための「ルール」を理解し、関連する各種スタイルをすべて使いこなせるようになった上で、「自分の表現」、すなわち「自分の解釈による自分バージョンのポッピング」を表現すること、です。

このことを念頭に置いてポッピングの練習に取り組んだ場合、習得した先の「上達の着地点」が、「型」をレッスン通りに完全コピーして完全再現することではない、ということは容易に想像できると思います。

それではポッピングを習得した先の「上達の着地点」として、私たちはどこに目標を定めて練習していけばよいのでしょうか。

それは、「音に反応してどのような体勢からでもポッピングで身体を弾いて自在に表現することができるようになること」です。

たとえば、「ポッピング」のスタイルを象徴するムーブの「フレズノ」は、エレクトリックブガルーズがレクチャーするポッピングの基礎練習の中でかならずと言っていいほどよく登場するムーブです。

この「フレズノ」がなぜよく登場するのかというと、オリジネーターのブガルー・サムがポッピングを創り出した最初期の記念碑的ムーブであるということもさることながら、ポッピングで身体の各部位を使用する際に、その各部位を総動員して弾く感覚が「もっともつかみやすい」ムーブであるからです。

つまり、ポッピングの練習では「型」をトレースすることに主眼を置くのではなく、それよりも「型」をとおしてポッピングで身体を弾いて表現するための「身体の使い方を学ぶ」という視点で練習することがポッピングを習得する「本質」であり、実践的練習となります。

ポッピングの練習の「考え方」

次に、ポッピングの表現の根幹である、「身体を弾く原動力となるパワー」はどこから生み出されるのか、について考えていきましょう。

ポッピングは「筋肉のコントロール」です。

そして筋肉をコントロールしているのは「神経」です。

さらにその神経をコントロールしているのは「脳」です。

つまり何が言いたいのかというと、脳から送信された信号が神経を介して筋肉へ伝達されることによって「ポッピングの身体を弾く原動力となるパワーが生み出されている」ということです。

ポッピングの練習は「マッスルコントロール」と言われています。

しかし、その「マッスルコントロール」と表裏一体となっているのは、筋肉と神経、神経と脳をつなぐ「イメージコントロール」です。

そのためポッピングの練習をはじめて間もない人は、はじめから筋肉を弾こうとするよりも、まずは自分の身体で動かしたい部位の神経に直接働きかけるように「筋肉と神経をつないでいく」ことをイメージして「筋肉を動かす」感覚をつかんでいくところからはじめることをおすすめします。

ポッピングにおける「弾く」の原則

ポッピングを表現する上でこれだけは徹底したい、ポッピングにおける「弾く」の原則、があります。

それは「一瞬力を入れて弾いたら瞬時に力を抜く」です。

なぜなら「キレのあるポッピング」は、瞬間的に筋肉へ力を入れて弾いた次の瞬間にはきれいに力が抜けていくことによって実現されるからです。

そのため練習では「弾いたあとに力を入れ続けたまま」ではなく、「一瞬力を入れて弾いたら瞬時に力を抜く」を意識的に取り組んでいくようにしましょう。

「同時に弾く」ことの重要性

ポッピングは、曲のビートに反応してポーズを形成した直後に、瞬間的に筋肉へ力を入れることによって身体の各部位を同時に弾いて表現するスタイルです。

ポッピン・ピートもインタビューで言及していることですが、ポッピングを表現する際は、身体の各部位を「同時に弾く」ことが原則で、たとえば腕だけ、あるいは足だけなど、部位を単独で弾くことに集中し他の部位をおろそかにしてしまうことはNGとなっています。

そのためポッピングの練習では、よく音を聴き、曲のビートに合わせ、身体の各部位を総動員して「同時に弾く」ことを意識しながら取り組むようにしましょう。

一方、アニメーションダンスやアニメーションスタイルを表現する際は、「ポッピング」のスタイルそのものを表現するのではなく、ポッピングの「身体の各部位を弾く」という「表現の要素」を取り入れて表現するため、身体の各部位を「個別に弾く」ことが求められます。

身体を弾く「大きさ」について

なお、身体を弾く際に生じる反動の「大きさ」には、反動が「鋭い」ポッピングと「鋭さの中に重さがある」ポッピングの2種類がありますが、本解説における「キレのあるポッピング」とは、前者の、反動が「鋭い」ポッピングのことです。

また、ポッピングは各部位を同時に弾く際に「大きければ大きいほどよく、鋭さの中に重さがあるとなおよい」のに対し、アニメーションダンスやアニメーションスタイルでは、個別に部位を単独で弾く際に「細かければ細かいほどよく、細かさの中に鋭さと重さがあるとなおよい」です。

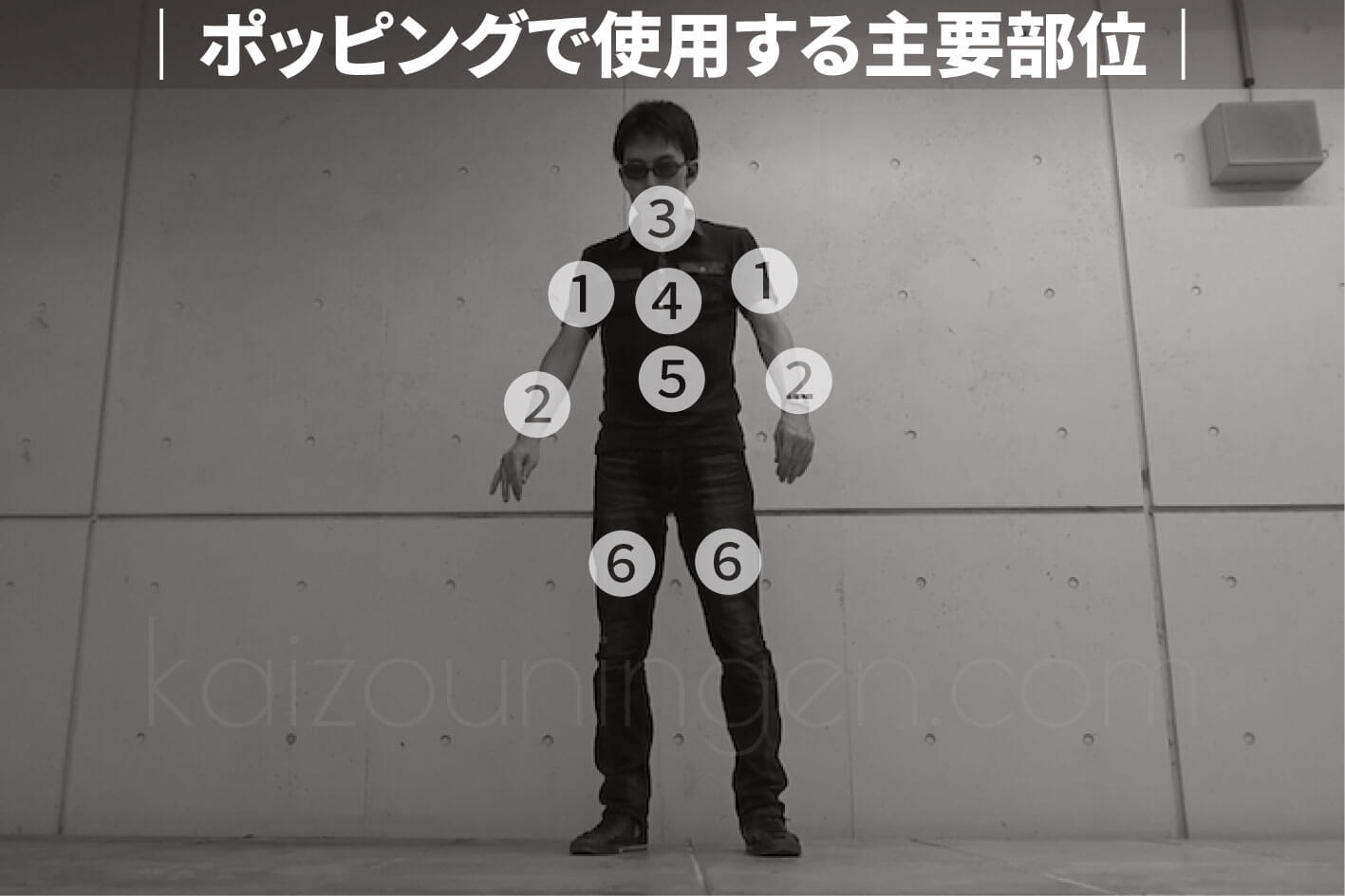

ポッピングで使用する主要部位

以上を踏まえ、「ポッピングで使用する主要部位」をまとめると次の6箇所となります。

①上腕の後ろ (上腕三頭筋)

②前腕 (腕橈骨筋)

③首 (胸鎖乳突筋)

④胸 (大胸筋)

⑤腹筋 (腹直筋)

⑥ももの前・後ろ (大腿四頭筋・大腿二頭筋)

実際には他にも使用する部位はありますが、まずはこれら6箇所の部位を確実に弾けるようになることを最優先に練習するとよいでしょう。

①上腕の後ろ (上腕三頭筋)

腕から指先にかけてのポッピングのパワーを生み出すためには、上腕の後ろにある「上腕三頭筋」(じょうわんさんとうきん)を使ったマッスルコントロールが不可欠です。

「練習のポイント」は、この「上腕三頭筋」と次に解説する前腕の「腕橈骨筋」(わんとうこつきん)とを連携する感覚をつかむところからはじめ、最終的には「上腕三頭筋」から「腕橈骨筋」を介して、手首→手のひら→指先へ伝達したあと、指先からきれいに力が抜けていく感覚をつかむことを意識しながら練習するとよいでしょう。

②前腕 (腕橈骨筋)

手首から手のひら、そして指先にかけてのポッピングのパワーを生み出すためには、前腕の「腕橈骨筋」を使ったマッスルコントロールが不可欠です。

「腕橈骨筋」とは、腕を下げた状態から手の甲を上にして、前腕を持ち上げた時に浮き上がってくる筋肉の部位を指します。

「練習のポイント」は、この「腕橈骨筋」からポッピングの「弾く」パワーが生み出され、手首を介して手のひらから指先へ伝達し、指先からきれいに力が抜けていく、という感覚をつかむことを意識しながら練習するとよいでしょう。

③首 (胸鎖乳突筋)

ここにおける「首」とは、「首の前部、あご、頚椎(けいつい)、頭」の4つの部位を含んでいます。

これらの部位のポッピングのパワーを生み出すためには、起点となる「胸鎖乳突筋」(きょうさにゅうとつきん)を使ったマッスルコントロールが不可欠です。

「胸鎖乳突筋」は首の前に力を入れると両サイドに出てくる「すじ」のことです。

「練習のポイント」は、この「胸鎖乳突筋」を起点に、あご、頚椎、そして頭へと伝達し、頭からきれいに力が抜けていく感覚をつかむことを意識しながら練習するとよいでしょう。

④胸 (大胸筋)

胸の筋肉の「大胸筋」(だいきょうきん)は、筋肉の中でも大きい筋肉の部類に入るため、上半身のポッピングのパワーを生み出すためには「大胸筋」を使ったマッスルコントロールが不可欠です。

ポッピングで「大胸筋」を使う際は、「大胸筋」を前に突き出して弾くと同時に裏側にある背中の筋肉(広背筋)とも連携します。

「練習のポイント」は、「大胸筋」と「広背筋」とを連携したポッピングの「弾く」パワーが最終的には頭へ伝達し、頭からきれいに力が抜けていく感覚をつかむことを意識しながら練習するとよいでしょう。

⑤腹筋 (腹直筋)

体幹の筋肉の「腹直筋」(ふくちょくきん)は、上半身のポッピングのパワーを生み出す「大胸筋」と、下半身のポッピングのパワーを生み出す「大腿四頭筋・大腿二頭筋」(だいたいしとうきん・だいたいにとうきん)の中間に位置しているため、どちらかというと「縁の下の力持ち」の部類に入りますが、体幹のポッピングのパワーを生み出すためには「腹直筋」を使ったマッスルコントロールが不可欠です。

「腹直筋」は、筋トレで腹筋をトレーニングする際にかならず使用する部位のため、「腹直筋」を使っている、という感覚を持つこと自体は比較的簡単にできると思います。

ただ、筋トレに慣れていると、どうしても「腹直筋」に力を入れながら収縮することに意識が向いてしまい、「弾く」というイメージがつかみにくいかもしれません。

そのためこの「腹直筋」の「練習のポイント」は、前述の、ポッピングにおける「弾く」の原則にもとづき、「腹直筋」に力を入れながら収縮するのではなく「一瞬収縮する方向に力を入れて弾いたら瞬時に力を抜く」という感覚をつかむことを意識しながら練習するとよいでしょう。

⑥ももの前・後ろ (大腿四頭筋・大腿二頭筋)

ももの筋肉(大腿四頭筋・大腿二頭筋)は、筋肉の中でもっとも大きな筋肉です。

そのため下半身のポッピングのパワーを生み出すためには、これら「ももの筋肉」を使ったマッスルコントロールが不可欠です。

ももの前の「大腿四頭筋」とももの後ろの「大腿二頭筋」は、普段の生活では「ひざ」の関節を屈伸する際に使用します。

これに対し、ポッピングにおけるひざの関節の屈伸は、ひざを緩めた状態から「一瞬前に出して弾いたら瞬時に戻す(力を抜く)」、あるいは「一瞬後ろに伸ばして弾いたら瞬時に戻す(力を抜く)」で、よく使うのは後者です。

「練習のポイント」は、「大腿四頭筋」と「大腿二頭筋」とを連携したポッピングの「弾く」パワーが最終的には頭の方向へ伝達し、頭からきれいに力が抜けていく感覚をつかむことを意識しながら練習するとよいでしょう。

また、「けがの予防」のため、ひざを一瞬後ろに伸ばす動作は「ひざを伸ばしきる手前まで」とし、ひざを伸ばしきらないようにおこなうこともポイントです。

ポッピングで身体を弾いた時に伝達するパワーの流れ

最後に、「ポッピングで身体を弾いた時に伝達するパワーの流れ」についてまとめます。

どの筋肉が起点となってポッピングのパワーが生み出され、それがどのような流れで身体の各部位へ伝達して「キレのあるポッピング」へとつながっていくのかについて確認しましょう。

①上腕の後ろ (上腕三頭筋)→②前腕 (腕橈骨筋)→手首→手のひら→指先

③首 (胸鎖乳突筋)→あご→頚椎→頭

④胸 (大胸筋)・背中 (広背筋)→頭

⑤腹筋 (腹直筋)→頭

⑥ももの前・後ろ (大腿四頭筋・大腿二頭筋)→上半身→頭

※太字:ポッピングのパワーが生み出される「起点」となる筋肉。

上腕から指先への流れ

①の上腕の後ろ(上腕三頭筋)を起点とし、②の前腕(腕橈骨筋)→手首→手のひら→指先へと伝達していく流れは「一つの流れ」として成立していますので、この流れをイメージしながら練習していきましょう。

頭への流れ

特筆すべきは③以降の「頭への流れ」についてです。

「頭への流れ」は、③の首(胸鎖乳突筋)を起点とし、あご→頚椎→頭へと伝達していく流れをメインとしつつも、④の胸の(大胸筋)・背中(広背筋)を起点として頭へと伝達していく流れと、⑤の腹筋(腹直筋)を起点として頭へと伝達していく流れの「3つの流れ」が合流することによって、頭へ伝達するパワーが積み上げられます。

そして⑥のももの前・後ろ(大腿四頭筋・大腿二頭筋)は、原則、下半身のポッピングのパワーを生み出す役割を担いますが、そのパワーは上半身へ伝達し、最終的には頭へ伝達しますので、合計「4つの流れ」が頭へ伝達するパワーとして積み上げられます。

まとめ

以上のように、これら①から⑥の各部位を「同時に弾く」ことによって、起点となる筋肉から生み出されたポッピングのパワーが瞬間的に上腕から指先、および足・腹筋・胸・首から頭へと行き渡り、かつ各パワーの伝達の積み上げによる相乗効果によって、「キレのあるポッピング」を生み出すことへとつながっていくのです。

次回について

以上がポッピングを習得する上で絶対おさえておきたい次の「3つの基本」についての解説でした。

「ウェーブ」(Waving)は、身体の各部位を自在にコントロールすることによって全身に波がうねるように表現するスタイルです。

このスタイルはもともとはダンスのジャンルの「ポッピング」に属するスタイルで、ポッピン・タコが1984年公開の映画「ブレイクダンス」で披露したことによって世界中のストリートダンサーへと広まっていきました。

ウェーブは、それ自体が「独立した意味を持つ」スタイル、として存在しているため、スタイルそのものが「表現」として成立しています。

その一方で、ウェーブは別のスタイルとの親和性が高く、ウェーブの登場以降、ウェーブへ別のスタイルの「表現の要素」を取り入れてできたいくつかの「バリエーションスタイル」が登場しました。

これを踏まえ、「ウェーブ」の表現に特化し、ダンスの構成の中で「ウェーブ」をメインスタイルとして表現しているダンスが「ウェーブダンス」です。

ウェーブは、身体をくねくねしているように見える表現の特徴から、一見「自由気まま」に踊ってもいいように思えるスタイルですが、クリエイティブの観点からすると、「表現」であるウェーブには当然ながら表現の骨格となる「表現コンセプト」があり、それを表現するための「ルール」があります。

第5回|ウェーブとは

そこでシリーズ第5回目の次回は「ウェーブ」にスポットを当て、ウェーブを習得する上でおさえておきたい次の「3つの基本」について詳しく解説していきたいと思います。

1. ウェーブの基礎知識

2. ウェーブの基礎

3. ウェーブの応用

それではまた次のコンテンツでお会いしましょう。

おすすめコンテンツ

あわせてチェックしたい「おすすめコンテンツ」です。

アニメーションダンス動画

各種アニメーションダンスの動画をYouTubeで公開しています。

アニメーションダンス

アニメーションダンスを習得する上で理解しておきたいポイントを全12回シリーズで解説しています。

バックスライド

ムーンウォーク(バックスライド)のしくみから表現のポイントまでを全10回シリーズで解説しています。

サイドウォーク

サイドウォークの基本とアニメーションダンスの要素を取り入れた応用について解説しています。

その場ムーンウォーク

「その場ムーンウォーク」の基本と表現の応用について解説しています。

回転ムーンウォーク

回転ムーンウォークを習得する上でおさえておきたい主要6種類の表現について解説しています。

マイケルの凄さ

マイケル・ジャクソンの「ムーンウォーク」の3つの「凄さ」について解説しています。

マイケルを乗り越える

マイケル・ジャクソンのムーンウォーク(バックスライド)を乗り越えるための考察と方法について全5回シリーズで解説しています。