ムーンウォーク|マイケル・ジャクソンの表現の「すごい」点とは何か

多くの人にとって「ムーンウォーク」のことで知りたい情報とは、マイケル・ジャクソンのムーンウォーク(バックスライド)のしくみ、やり方、技術に関する「すぐに役立つテクニック」です。

この「すぐに役立つテクニック」を多くの人が追い求めた結果、いわゆる「上手い」と言われる人は増えましたが、それと共に、ムーンウォーク(バックスライド)が「ハウツー」として片づけられ、本質的な「あること」を忘れてしまった人も増えました。

その本質的な「あること」とは、ムーンウォーク(バックスライド)が「表現」である、ということです。

ムーンウォーク(バックスライド)は、マイケル・ジャクソンが自身の革新的ダンスを確立するためにもっとも重要なダンスと位置づけ、ここぞという見せ場の武器としていた「表現」です。

この重要なポイントをおさえない限り、マイケル・ジャクソンのムーンウォーク(バックスライド)の何が「すごい」のかについて理解することはできないでしょう。

3つの「すごい」点

本解説が考える、マイケル・ジャクソンのムーンウォーク(バックスライド)の「すごい」点とは、次の3つです。

1. 表現コンセプト

2. 戦略

3. 表現

これを踏まえ、マイケル・ジャクソンのムーンウォーク(バックスライド)の「すごい」点について全3回にわたり解説していくシリーズ最終回となる今回は、3の「表現」にスポットを当て、マイケルのムーンウォーク(バックスライド)の表現の何が「すごい」のかについて詳しく解説していきたいと思います。

表現

マイケル・ジャクソンは1983年のモータウン25(※1)でのムーンウォーク(バックスライド)初披露のあと、自身の「ムーンウォーク」の表現コンセプトである「月の上を歩いているかのように後ろと前へ同時に歩いていくムーンウォーク」、すなわち「前に進んでいるようで後ろへ進んでいくバックスライド」を、より理想の表現、より完璧な表現とするために長期計画の中で戦略的に改良を重ねていきました。

マイケル・ジャクソンのムーンウォーク(バックスライド)の表現を構成するおもな「表現の要素」には①つま先の使い方、②歩幅、③歩数、④前傾姿勢の角度、⑤つま先を立てる角度、⑥バックスライドスピード、⑦頭のライン、⑧首の動きの8つがあります。

これらの要素のうち②歩幅、③歩数、④前傾姿勢の角度、⑤つま先を立てる角度、⑥バックスライドスピード、⑧首の動きの6つの要素をマイケル・ジャクソンはツアーを開催するごとに改良を重ねていき、初披露から13年の歳月をかけて最後のワールドツアーの1996年のヒストリーツアーでムーンウォーク(バックスライド)を完成しました。

各種「表現の要素」について解説すると次のとおりです。

※1:マイケル・ジャクソンがジャクソン5時代に所属していたレコードレーベル「モータウン」の設立25周年を記念して開催された音楽の祭典。そのハイライトは1983年5月16日に全米でTV放送された。祭典の正式名称は「Motown25: Yesterday, Today, Forever」(モータウン25:昨日、今日、そして永遠に)。

① つま先の使い方

「表現の要素」の1つ目は、「つま先の使い方」です。

「つま先の使い方」は、1983年のモータウン25の初披露の時点ですでに完成していた「表現の要素」の一つです。

バックスライドの「つま先の使い方」は、タイプ別に分類するとおもに次の2つのタイプがあります。

1. つま先の指を立てたバックスライド

2. つま先の指を曲げたバックスライド

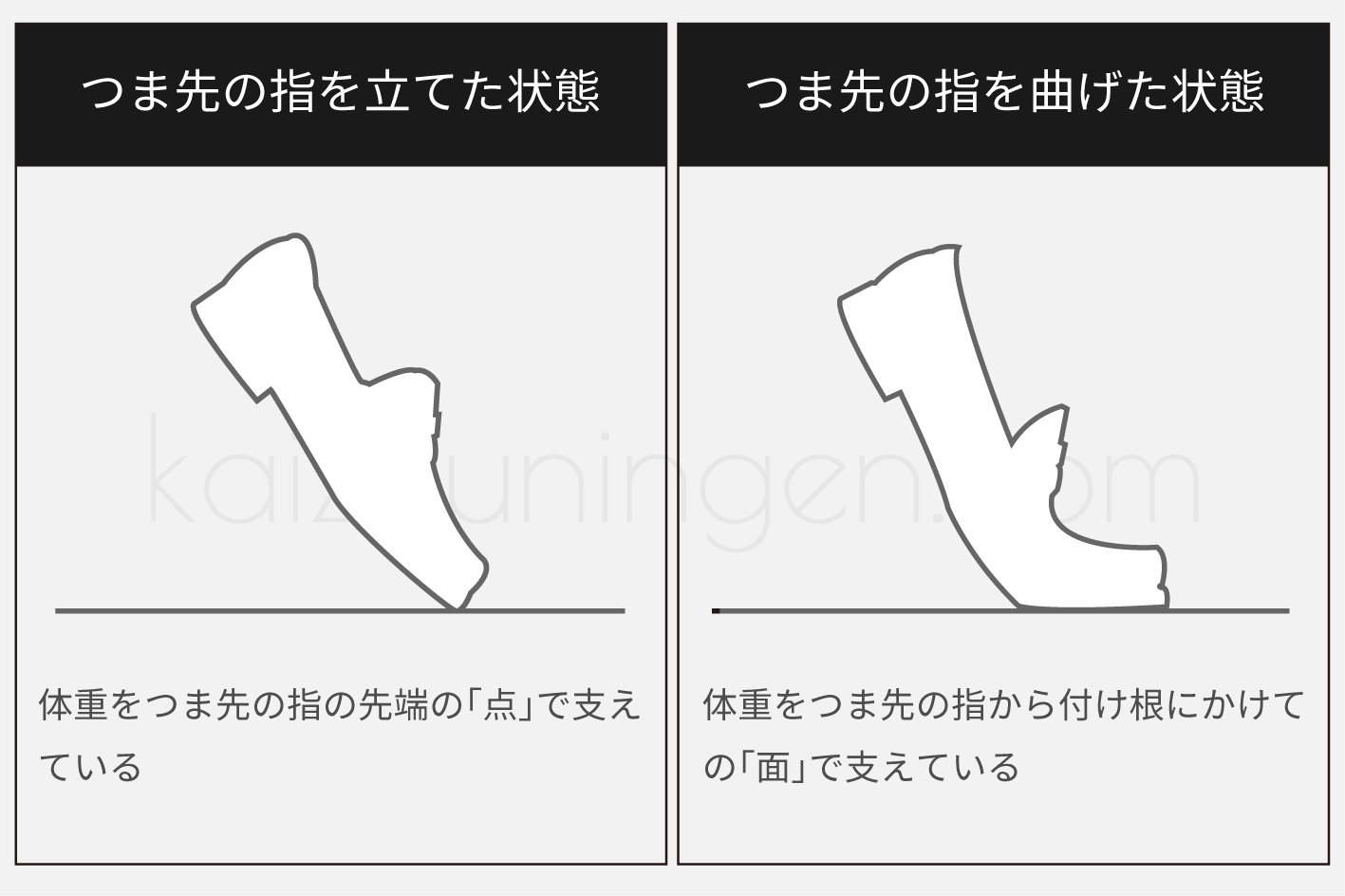

この2つの表現の「つま先の使い方」を図で示すと次のとおりです。

1つ目のタイプの「つま先の指を立てたバックスライド」は、「つま先を立てた方の足」のつま先の指を立てることによって、体重をつま先の指の先端の「点」で支えた状態からバックスライドします。

「つま先の指を立てたバックスライド」は、体重をつま先の指の先端の「点」で支えた状態からバックスライドするため、体重を支える面積がせまく、つま先の指の先端にかかる体重の負荷が大きくなることから、「つま先の指を曲げたバックスライドの表現」よりも難易度が高いという「デメリット」があります。

しかし難易度が高い反面、バックスライドの表現が本来持つ「滑らかさ」とつま先の指を立てることによる「つま先のエッジ」とのコントラストが強調されて、キレのよいバックスライドの表現となる「メリット」も持っています。

一方、2つ目のタイプの「つま先の指を曲げたバックスライド」は、「つま先を立てた方の足」のつま先の指を曲げることによって、体重をつま先の指から付け根にかけての「面」で支えた状態からバックスライドします。

「つま先の指を曲げたバックスライド」は、体重をつま先の指から付け根にかけての「面」で支えた状態からバックスライドするため、体重を支える面積が広く、つま先の指の先端にかかる体重の負荷が軽減することから、「つま先の指を立てたバックスライド」よりも難易度が低いという「メリット」があります。

しかし難易度が低い反面、つま先の指が床に対して明らかに曲がっていることから、バックスライドの表現が本来持つ「滑らかさ」とつま先の指を曲げることによる「つま先のやわらかさ」との相乗作用によって、どうしてもマイルドなバックスライドの表現となってしまう「デメリット」も持っています。

この2つの「つま先の使い方」のうち、マイケル・ジャクソンがムーンウォーク(バックスライド)で採用している表現は、1の「つま先の指を立てたバックスライド」です。

「つま先の使い方」の解説

マイケル・ジャクソンのムーンウォーク(バックスライド)の「つま先の使い方」についての解説は、「ムーンウォークのやり方|マイケル・ジャクソンのつま先の使い方」で詳しく解説しています。

② 歩幅

「表現の要素」の2つ目は、「歩幅」です。

マイケル・ジャクソンのムーンウォーク(バックスライド)は1983年のモータウン25での初披露のあと、改良を重ねながら進化していったため、それにともない歩幅も変化していきました。

これを踏まえ、マイケル・ジャクソンのムーンウォーク(バックスライド)の歩幅の変遷をまとめると次の2点です。

1. ムーンウォーク(バックスライド)の一つの完成形に到達した時の歩幅が「1.5倍」

2. ムーンウォーク(バックスライド)を完成した時の歩幅が「1倍」

つまり、マイケル・ジャクソンのムーンウォーク(バックスライド)のおもな歩幅は、自分の足のサイズの1~1.5倍で、最終的に採用した歩幅は1倍です。

具体的には、1984年のジャクソンズヴィクトリーツアー以降「歩幅を大きく取りながらバックスライドする表現」を追求し1992年のデンジャラスツアーで一つの完成形に到達した時の歩幅が、自分の足のサイズの「1.5倍」で、1983年のモータウン25以来、自身のムーンウォーク(バックスライド)の表現コンセプトとして追求してきた「月の上を歩いているかのように後ろと前へ同時に歩いていくムーンウォーク」、すなわち「前に進んでいるようで後ろへ進んでいくバックスライド」を1996年のヒストリーツアーで完成した時の歩幅が、自分の足のサイズの「1倍」です。

「歩幅」の解説

マイケル・ジャクソンのムーンウォーク(バックスライド)の「歩幅」についての解説は、「ムーンウォークのやり方|マイケル・ジャクソンから学ぶ最適な歩幅」で詳しく解説しています。

③ 歩数

「表現の要素」の3つ目は、「歩数」です。

1983年のモータウン25ではムーンウォーク(バックスライド)をほんの数ステップ程度しか披露しなかったマイケル・ジャクソンですが、翌年に開催した1984年のジャクソンズヴィクトリーツアー以降はムーンウォーク(バックスライド)の歩数が増え、それと共に後方へ移動する距離が長くなりました。

④ 前傾姿勢の角度

「表現の要素」の4つ目は、「前傾姿勢の角度」です。

マイケル・ジャクソンのムーンウォーク(バックスライド)の「前傾姿勢の角度」は80年代と90年代で異なっており、そのおもな前傾角度は次の2つで、最終的に採用した前傾姿勢の角度は「10°」でした。

1. バッドツアー (1987年):前傾角度15°

2. デンジャラスツアー以降 (1992年以降):前傾角度10°

※ここでいう「前傾角度」とは、「直立姿勢を0°として、その姿勢から前傾した時に生じる角度」のことです。

「前傾姿勢の角度」の解説

マイケル・ジャクソンのムーンウォーク(バックスライド)の「前傾姿勢の角度」についての解説は、「ムーンウォークのやり方|マイケル・ジャクソンから学ぶ上半身の姿勢」で詳しく解説しています。

⑤ つま先を立てる角度

「表現の要素」の5つ目は、「つま先を立てる角度」です。

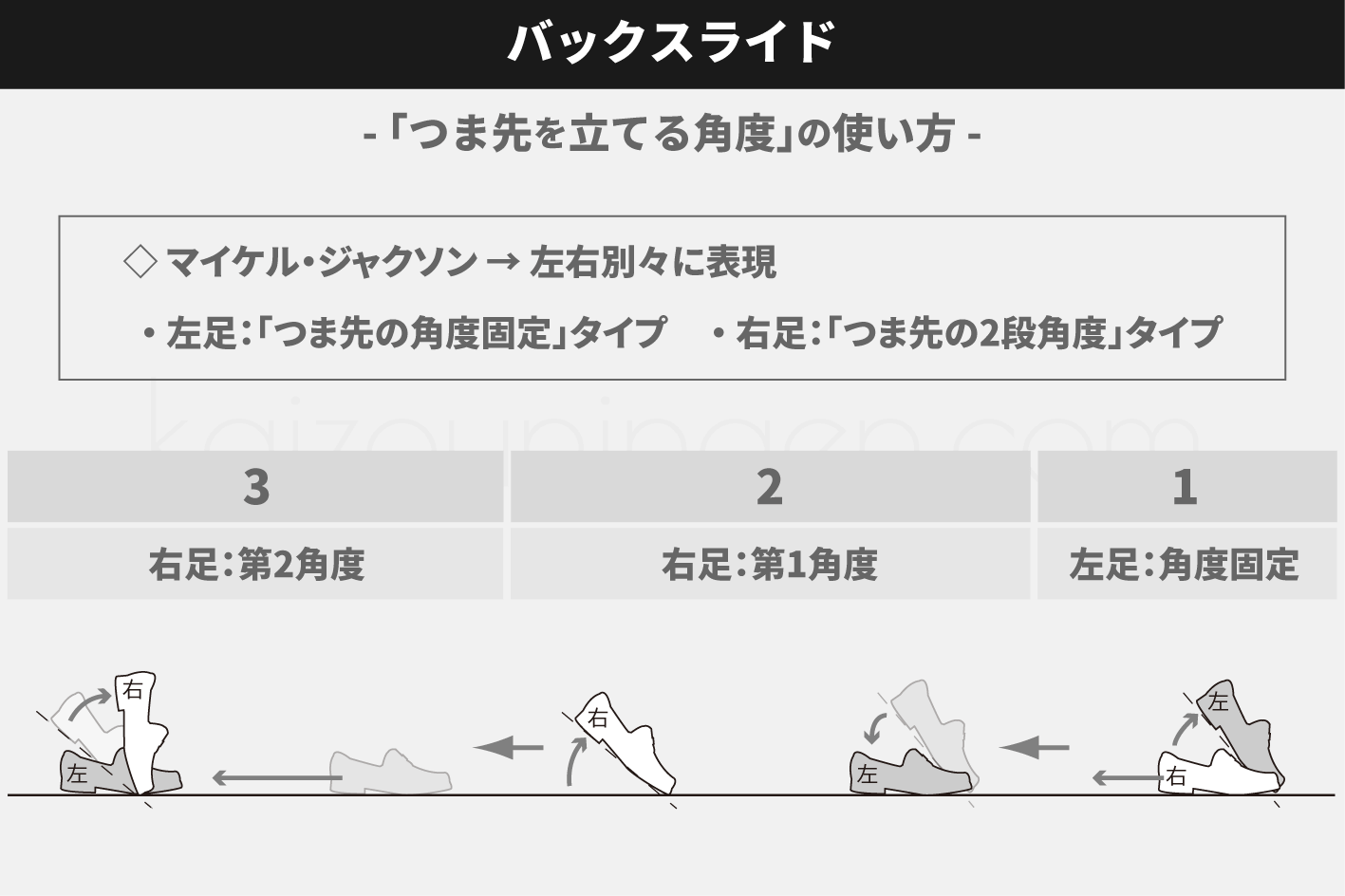

「つま先を立てる角度」の使い方には、表現者によって次のAとBの2つのタイプがあります。

A. 「つま先の角度固定」タイプ

「つま先を立てた方の足」の「つま先を立てる角度」を自分の可動範囲の半分以上の高さまで上げて固定し、その状態から「つま先を立てていない方の足」をバックスライドする。

B. 「つま先の2段角度」タイプ

「つま先を立てた方の足」の「つま先を立てる角度」を自分の可動範囲の半分まで上げ、「つま先を立てていない方の足」をバックスライドしている時に「つま先を立てる角度」をさらに最高角度の90°近くまで上げる。

これを踏まえ、マイケル・ジャクソンは左足をAの「つま先の角度固定」タイプ、右足をBの「つま先の2段角度」タイプと、「つま先を立てる角度」の使い方を左右別々に表現しています。

⑥ バックスライドスピード

「表現の要素」の6つ目は、「バックスライドスピード」です。

マイケル・ジャクソンのバックスライドスピードはおもに次の2つの表現があり、最終的に採用したバックスライドスピードは後者の「ゆっくりとした速度のバックスライドの演出」でした。

1. スピード感を重視したバックスライドの演出

1984年のジャクソンズヴィクトリーツアー以降1987年のバッドツアーを経て1992年のデンジャラスツアーまで採用。

2. ゆっくりとした速度のバックスライドの演出

1983年のモータウン25へ原点回帰した1996年のヒストリーツアーで採用。

⑦ 頭のライン

「表現の要素」の7つ目は、「頭のライン」です。

「頭のライン」は、前述の「つま先の使い方」と同様に、1983年のモータウン25の初披露の時点ですでに完成していた「表現の要素」の一つです。

マイケル・ジャクソンはムーンウォーク(バックスライド)で後方へ移動する際に、かならず頭のラインを一定に維持しながら移動しています。

⑧ 首の動き

「表現の要素」の8つ目は、「首の動き」です。

1983年のモータウン25のあと、ムーンウォーク(バックスライド)がマイケル・ジャクソンによって改良を重ねながら進化していった中で、「頭のライン」の表現と連動しておこなうようになった表現が「首の動き」の表現です。

具体的には、ムーンウォーク(バックスライド)で後方へ移動する際に、頭のラインを一定に維持しながら首を前に出して後ろへ戻すことで表現します。

この表現が顕著にあらわれるようになったのは1987年のバッドツアー(※2)からでした。

※2:マイケル・ジャクソンにとってソロとしてはじめてのワールドツアー。

「すごい」点

以上を踏まえ、今回の解説の本題である、マイケル・ジャクソンのムーンウォーク(バックスライド)の「表現」の「すごい」点とは、ムーンウォーク(バックスライド)の表現の「視覚効果」にあります。

「視覚効果」とは、「言葉で定義した表現コンセプトを表現者の解釈によって具体的にダンスへと可視化した表現」のことです。

たとえばマイケル・ジャクソンが表現するムーンウォーク(バックスライド)の場合、月の上を歩いているかのように後ろと前へ同時に歩いていくマイケルバージョンのバックスライド、すなわち「前に進んでいるようで後ろへ進んでいくバックスライド」の表現が「表現コンセプト」で、この表現コンセプトをマイケルの解釈によって具体的にダンスへと可視化した表現としているのが「視覚効果」です。

つまり、マイケル・ジャクソンのムーンウォーク(バックスライド)の「表現」の「すごい」点とは、前述の8つの「表現の要素」すべてが「視覚効果」となっていることであり、そのそれぞれが「完璧な表現」として成立していることが「すごい」のです。

そしてさらに「すごい」のは、マイケル・ジャクソンがムーンウォーク(バックスライド)を表現する上でもっとも力を入れていた、後方へ移動する際の「軌跡の表現」を表現するために、これら「8つの完璧な表現の要素」を自在に操ることによって実現していることが「すごい」のです。

より理解を深めるために

マイケル・ジャクソンのムーンウォーク(バックスライド)の「軌跡の表現」についての解説は、「ムーンウォークのやり方|マイケルがもっとも力を入れていた表現とは」で詳しく解説しています。

「大切なこと」とは

以上がマイケル・ジャクソンのムーンウォーク(バックスライド)の表現の何が「すごい」のかについての解説でした。

また、今回がマイケル・ジャクソンのムーンウォーク(バックスライド)の「すごい」点について全3回にわたり解説してきたシリーズの最終回となります。

周知のとおり、1983年のモータウン25でムーンウォーク(バックスライド)を初披露したことに端を発するマイケル・ジャクソンの「ムーンウォーク」は、その後、その場ムーンウォークや回転ムーンウォーク、そしてサイドムーンウォークへと展開し、いまでは誰もがやってみたいと思った時にこれら「ムーンウォーク」を「ハウツー」として習えるところまで普及しました。

それから数十年が経過したいま、まわりを見わたすと、バックスライドを教える側、それを習う側をはじめ、バックスライドを表現する側、それを見るオーディエンス側のほとんどの人が、マイケル・ジャクソンのムーンウォーク(バックスライド)を型に落とし込んだ「ハウツー」やマイケルのムーンウォーク(バックスライド)をそのままトレースした「完全コピー」で満足してしまうようになってしまいました。

そしていつのまにか、マイケル・ジャクソンのムーンウォーク(バックスライド)を完全コピーすることがバックスライドを習得する目的となり、マイケルのムーンウォーク(バックスライド)へできるだけ近づけて再現できる人が「上手い」と評価され、ずれていると容赦なく「下手」と評価されるようになってしまいました。

端的に言えば、私たちは数十年間もの長い間、マイケル・ジャクソンのムーンウォーク(バックスライド)から学ぶべき方向性を見誤っていたと言ってよいでしょう。

なぜなら、クリエイティブの観点からすると、マイケル・ジャクソンのムーンウォーク(バックスライド)の完全コピーはマイケルの「二番煎じ」であり、表現者として「新しい表現」、「価値観」を何も提示していないからです。

本当の課題とは

本来マイケル・ジャクソンのムーンウォーク(バックスライド)から私たちが学ぶべきこととは、クリエイティブにおける「既存の表現を解釈する考え方」、「オリジナリティーを提示する考え方」、「新しい価値観を創り出す考え方」などを通して、マイケルの表現するムーンウォーク(バックスライド)からクリエイティブの「本質」を見極め、自分の表現としてつかみ取ることにあります。

なぜなら私たちがバックスライドを表現する上で取り組むべき「本当の課題」とは、マイケル・ジャクソンの表現するムーンウォーク(バックスライド)から「クリエイティブの本質」を学び取り、「自分の表現としてのバックスライド」を提示することによってマイケルのムーンウォーク(バックスライド)を乗り越え、独創的に新しく展開していくことだからです。

マイケルを乗り越える方法

これまでマイケル・ジャクソンのムーンウォーク(バックスライド)を乗り越えるために先人がおこなってきたことは、マイケルのムーンウォーク(バックスライド)をそのまま完全コピーし、その「技術」に対して追いつき追い越せということでした。

しかしこのやり方には、たとえマイケル・ジャクソンよりも精度の高いムーンウォーク(バックスライド)を身につけて「技術」で追い抜いたとしても、結局はマイケルがたどった道をそのままなぞっただけであり、マイケルの「二番煎じ」にしかならず、乗り越えたことにはならないという限界がありました。

私たちはマイケル・ジャクソンのムーンウォーク(バックスライド)を「技術の観点」からではなく「クリエイティブの観点」からとらえてマイケルのムーンウォーク(バックスライド)の「本質」を学び取り、乗り越えるべきだったのです。

そこで次に紹介するシリーズの「マイケル・ジャクソンのムーンウォークを乗り越える方法」では、マイケルの「ムーンウォーク」を乗り越えるための第一歩として「バックスライド」を取り上げ、マイケルのムーンウォーク(バックスライド)を乗り越えるための考察と方法を全5回にわたり解説していきます。

第1回から順に読み進めていくことによって、これまで私たちがマイケル・ジャクソンのムーンウォーク(バックスライド)に対して無意識に抱いていた「マイケルを乗り越えることなんてできるはずがない」に対する「勘違い」、「思い込み」、「盲点」を段階的に解放し、最終的にはマイケルのムーンウォーク(バックスライド)を乗り越えるための「一つの答え」を解説していく構成としています。

また、内容は「バックスライド」を例に解説していますが、「クリエイティブの本質」をテーマとしていますので、すべての「ムーンウォーク」はもとより、ひいてはすべてのストリートダンスにも通底する内容となっています。

第1回|誰がムーンウォークを教え、そして授けたのか

シリーズ第1回目は、「誰が本当の意味でマイケルにムーンウォークを教え、そして授けたのか」について解説します。

1988年に出版されたマイケル・ジャクソンの自伝「ムーンウォーク」でマイケルは、ムーンウォーク(バックスライド)を教えてくれたのは3人の子供たちで(※原文は「three kids」)、彼らから基本を授かったとしか語っておらず、誰からムーンウォーク(バックスライド)を教わったのかは明らかにしないままこの世を去りました。

マイケル・ジャクソンへムーンウォーク(バックスライド)を教えた人物が誰なのかについては諸説ありますが、マイケルが1983年のモータウン25でムーンウォーク(バックスライド)を初披露する前に、少なくとも3人のキッズ(kids:若者たち)と3人の子供たち(children)に出会っていることがわかっています。

当時マイケル・ジャクソンが構想していたことは、既存のバックスライドとは違う「新しい価値観」としての新しいバックスライドをクリエイトする(創り出す)ことでした。

自伝「ムーンウォーク」では、ムーンウォーク(バックスライド)を教えてくれたのは3人の子供たちで、彼らから基本を授かったと語ることによって、何の問題もなくさらりとやってのけたかのように演じているマイケル・ジャクソンですが、実際はムーンウォーク(バックスライド)をクリエイトしていく過程において「表現者」としての悩みと苦労がありました。

本解説では、3人のキッズ(kids:若者たち)と3人の子供たち(children)との出会いを通じてマイケル・ジャクソンのムーンウォーク(バックスライド)の表現の確立に貢献した人物のうち、マイケルが影響を受けた2人のレジェンドに着目しています。

その2人のレジェンドとは、ジェフリー・ダニエル(Jeffrey Daniel)とブガルー・シュリンプ(Boogaloo Shrimp)です。

以上を踏まえ第1回目は、マイケル・ジャクソンがムーンウォーク(バックスライド)を初披露した1983年のモータウン25前後のおもな出来事を時系列で見ていくことによって、誰が本当の意味でマイケル・ジャクソンにムーンウォーク(バックスライド)を教え、誰が本当の意味でそれを授けたのかについて考察していきたいと思います。

それではまた次のコンテンツでお会いしましょう。

おすすめコンテンツ

あわせてチェックしたい「おすすめコンテンツ」です。

ムーンウォーク動画

各種ムーンウォークの動画をYouTubeで公開しています。

バックスライド

ムーンウォーク(バックスライド)のしくみから表現のポイントまでを全10回シリーズで解説しています。

サイドウォーク

サイドウォークの基本とアニメーションダンスの要素を取り入れた応用について解説しています。

その場ムーンウォーク

「その場ムーンウォーク」の基本と表現の応用について解説しています。

回転ムーンウォーク

回転ムーンウォークを習得する上でおさえておきたい主要6種類の表現について解説しています。

ムーンウォークの凄さ

マイケル・ジャクソンの「ムーンウォーク」の何が「すごい」のかについて解説しています。

マイケルを乗り越える

マイケル・ジャクソンのムーンウォーク(バックスライド)を乗り越えるための考察と方法について全5回シリーズで解説しています。

アニメーションダンス

「5つの事例」をもとにマイケル・ジャクソンが影響を受けた「アニメーション」の表現について解説しています。